準備

あやとり用の糸は、単純な〇型の輪になったものを用います。糸は、比較的滑りが良く、腰のある組紐などがよいでしょう。毛糸はあまりよくありません。始めから輪になったあやとり用の糸も市販されていますが、自作する場合は適当な長さに切って両端を結びます。結び方は簡単でほどけにくい「相引き結び・テグス結び(Fisherman's Knot)」が適しています。

|

糸を結ぶときは、縒りがなくなるように注意してください。縒りがあると糸がねじれて取りにくく、できあがりも美しくありません。結び目がない方ができあがりも美しいので、可能ならば、両端を縫い合わせたり、アクリルなど熱で溶ける素材のときは溶かして接着するとよいでしょう。わたしは、レーヨンや絹の組紐を縫い合わせ、接着剤で細かいけばを固めて作っています。

糸の長さは取るあやとりにもよりますが、両手を広げた長さ(1尋(ひろ))の糸を輪にしたものが標準的です。また、糸の太さ、硬さ、滑り具合などもできあがりに影響します。どういった糸が適しているのかは取るあやとりによります。これらの異なる糸を何本か用意しておき、使い分けるのがよいでしょう。

基本

あやとりの取り方を、ここでは自然な日本語の文章で解説しています。最初に基本的な用語の説明をし、その後で定型処理を解説します。(手のイラストはISFAからの引用)

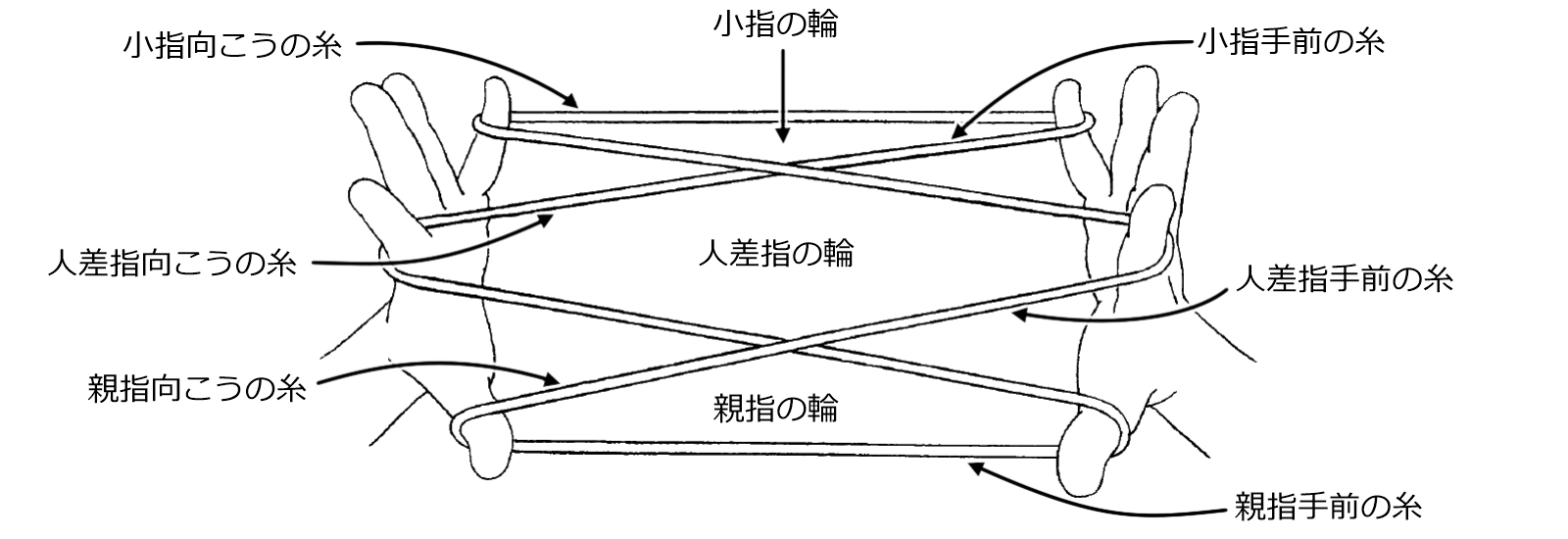

手などの各部位は「親指」「人差指」「中指」「薬指」「小指」「掌」「甲」「手首」などです。指の爪側を「背」、指紋側を「腹」とも言います。手だけでなく、足を使ったり口にくわえたりすることもあります。

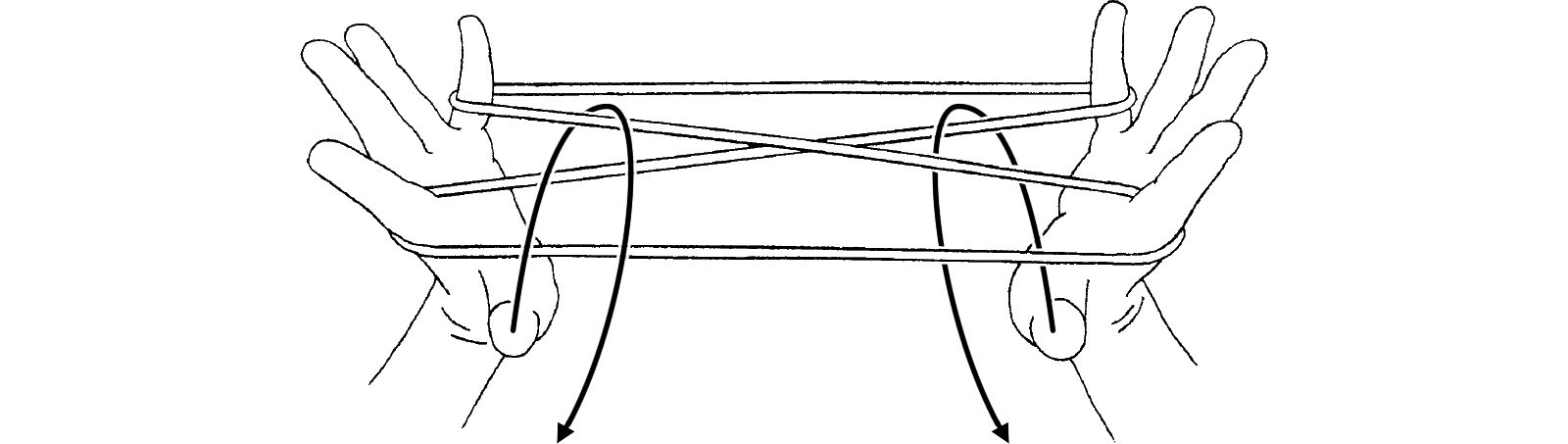

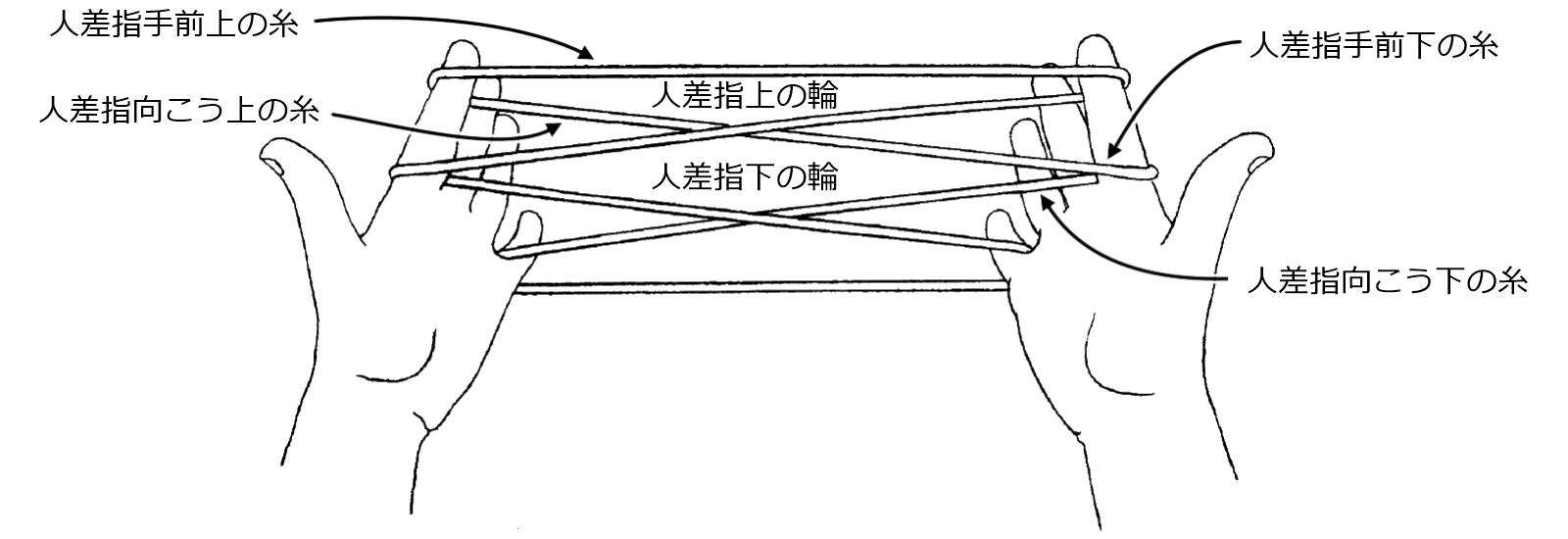

指にかかっている糸は次のように名付けられています。中指、薬指なども同様です。「手前」は自分に近い方向、「向こう」は自分から遠い方向です。

|

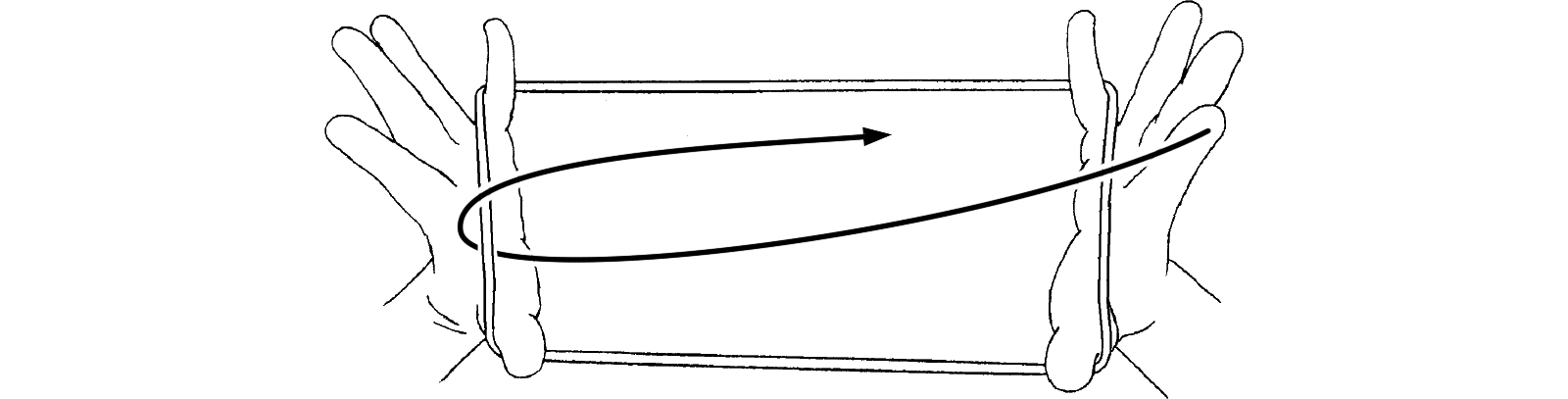

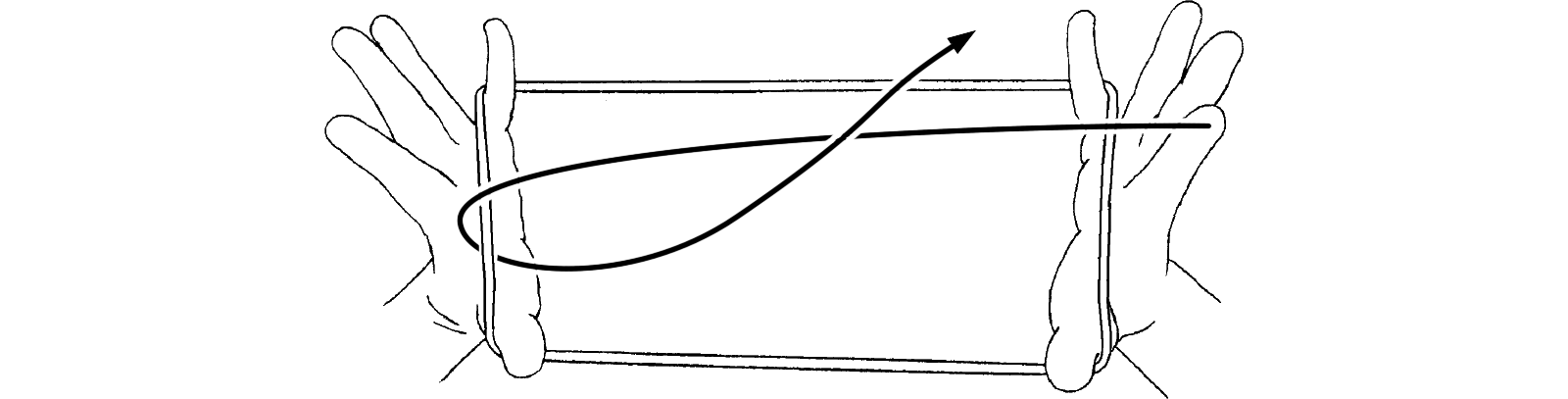

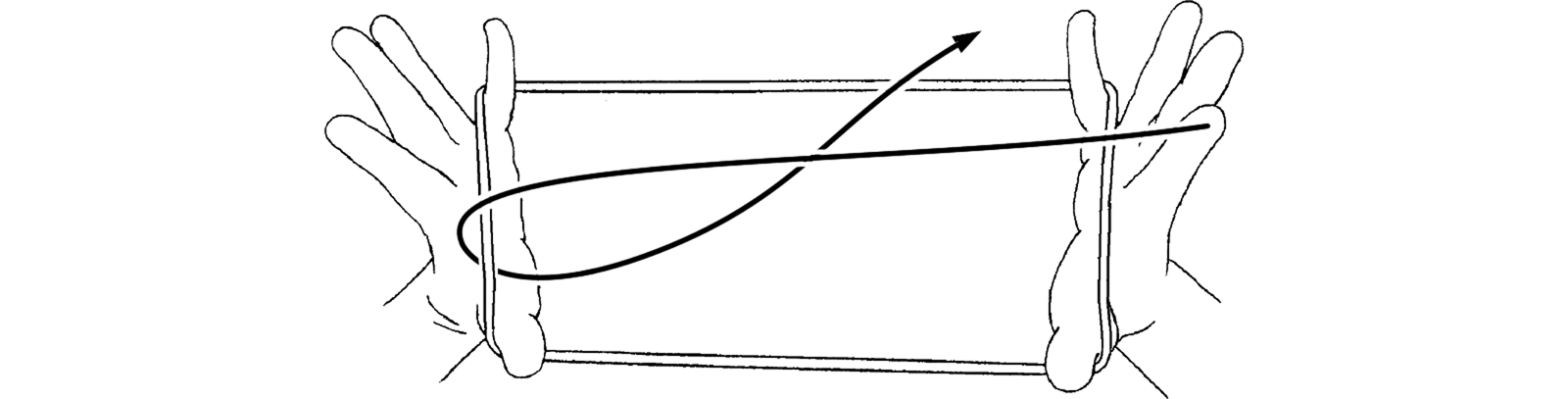

糸を「取る」というのは、ある指に糸をかける操作です。この操作にはいろいろな方法があります。もっともよくあるのは、ある指をある糸の下に入れて持ち上げて指を元の位置に戻す取り方です。特に断りがない限り、途中にある糸の上を指が通過します。左右の別がないものは両手で同じ操作をします。以下にいくつか例を示します。

- 右人差指で左掌の糸を取る

|

- 右人差指で左掌の糸を(上から)手前へひねって取る

|

- 右人差指で左掌の糸を(上から)向こうへひねって取る

|

- 左親指で(上から)小指手前の糸を取る — 下図左

- 右親指で下から(人差指の糸の下を通し)小指手前の糸を取る — 下図右

|

- 左親指で人差指手前の糸を(上から手前へ)ひねって取る — 下図左

- 右中指で人差指手前の糸を(上から向こうへ)ひねって取る — 下図右

|

糸を取った後、手を左右に引いて手の間の糸を強く張らないで、ゆったり取ることがよくあります。糸を張ってしまうと、次に取るべき糸がなくなってしまったり、わからなくなってしまうことがあるのです。無意識に張らないように注意してください。

多くのあやとりでは、ある指に複数の糸がかかるとき、糸の上下は注意深く維持する必要があります。通常、後から取った糸は、元の糸の上(指先)側に保ちます。日本の伝承あやとりには、このように上下を意識しなければならないものはほとんどありません。

|

糸を「外す」というのは、文字通りある指にかかっている糸を指から外します。指に複数の糸がかかっているとき、一部の糸だけを外すこともあります。

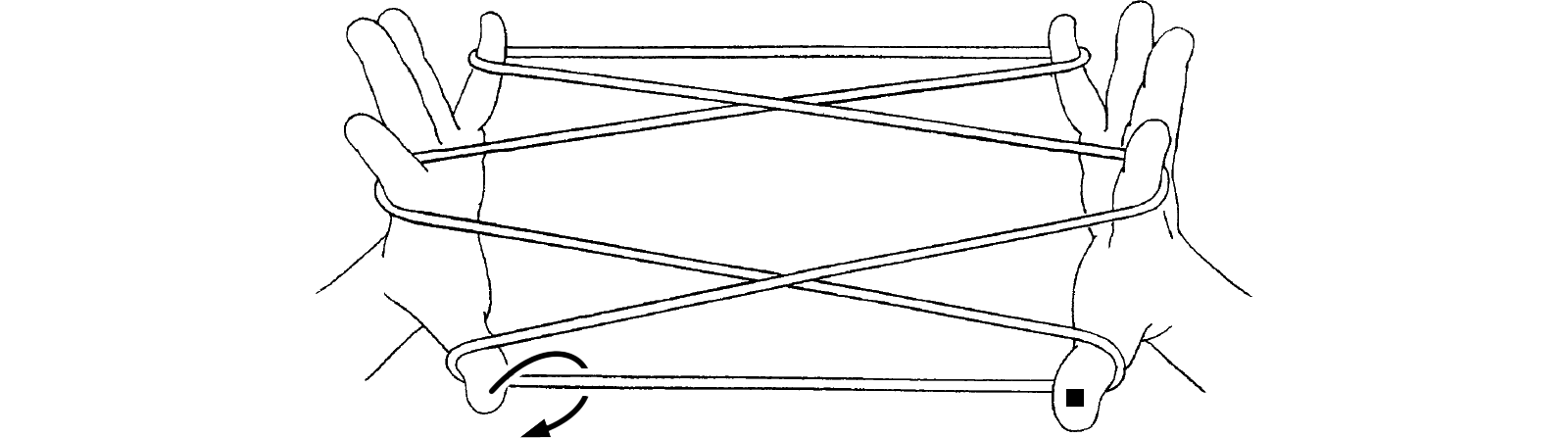

- 親指の糸を外す(ISFAではすべての糸を外すときは下図右のように■で図示しています)

|

糸を「移す」というのは、ある指の糸(輪)をそのまま別の指に平行移動させることです。例えば人差指の糸を親指に移す操作は次の手順と同じです。

- 親指で人差指手前の糸を取る。

- 人差指の糸を外す。

平行移動でなく裏返して移すこともあります。これは「上から移す」と言うのですが、ここではこの用語は採用していません。例えば次のような手順で行ないます。

- 親指で人差指向こうの糸を取る。

- 人差指の糸を外す。

糸を「押さえる」操作は、ある指である糸を上から掌などに押さえ、指をそのままにします。指は下を向いています。

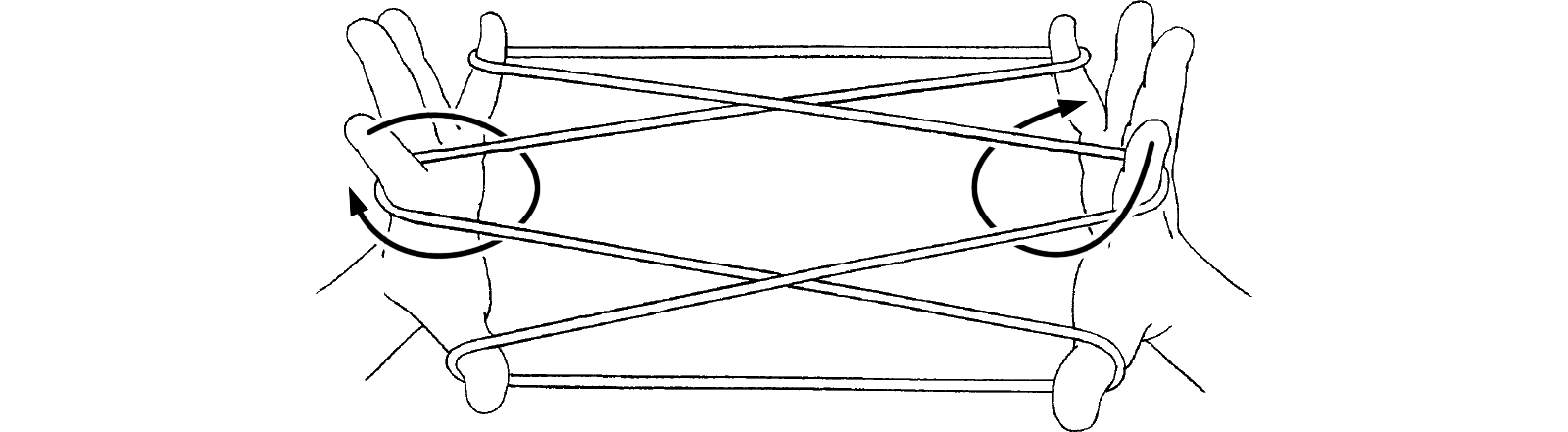

ある指の輪などを回転させることがあります。1回転は指から糸を外さずに行なうことができます。難しいようなら外して回転させてからかけ直します。半回転は一旦別の指に移せば指から外さずにできますが、たいていは指から外して行ないます。

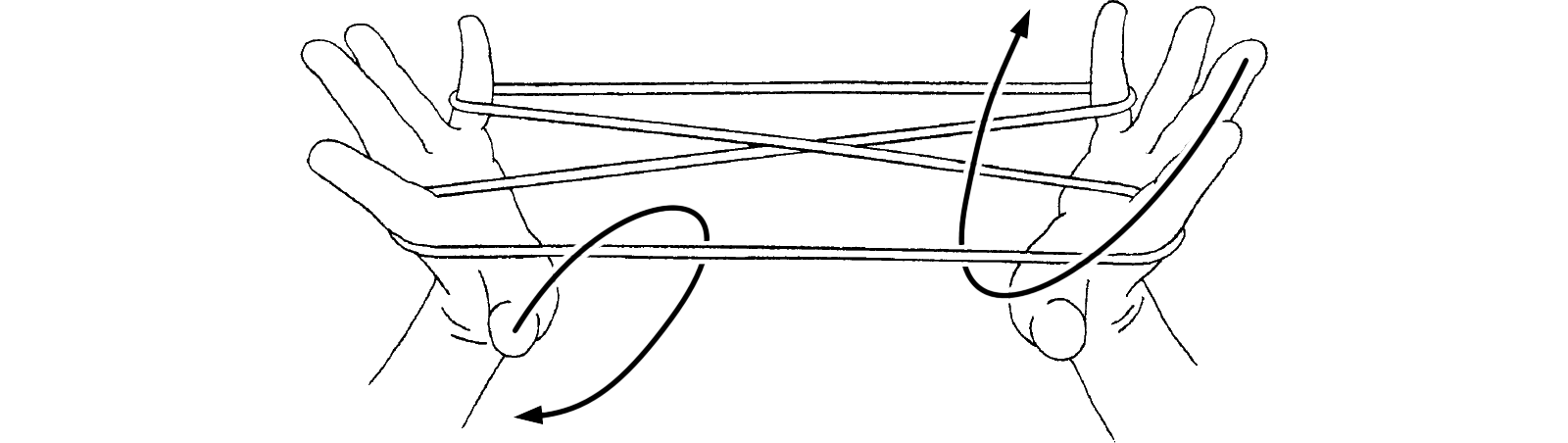

- 左人差指の輪を向こうへ1回転ひねる — 下図左

- 右人差指の輪を手前へ1回転ひねる — 下図右

|

この他にもいろいろな取り方があります。実際にあやとりを取ってみて体得してください。

開始処理

始めの構え(Position 1)

- 左右の親指と小指に糸をひねらずにかける。

人差指の構え(Opening A)

- 始めの構え。

- 右人差指で左掌の糸を取る。

- 左人差指で右人差指の輪の中から右掌の糸を取る。

逆人差指の構え(Opening B)

- 始めの構え。

- 左人差指で右掌の糸を取る。

- 右人差指で左人差指の輪の中から左掌の糸を取る。

中指の構え

- 始めの構え。

- 右中指で左掌の糸を取る。

- 左中指で右中指の輪の中から右掌の糸を取る。

薬指の構え

- 始めの構え。

- 右薬指で左掌の糸を取る。

- 左薬指で右中指の輪の中から右掌の糸を取る。

ヨルバの構え(Yöruba Opening)

- 左人差指に糸をかける。

- 右親指を左人差指の輪の中に入れ、左人差指向こうの糸を取る。

- 右人差指で右親指手前の糸の上から左人差指手前の糸を手前から取る。

- 左親指で右人差指向こうの糸を右人差指の糸の下から取り、左右に引く。

ナバホの構え(Navajo Opening)

- 右の糸が上になるように小さい輪を作る。小さな輪と大きな輪が垂れている。

- 人差指を向こうから小さな輪の中に入れ、親指を手前から大きな輪へ入れ、指を向こうから上へ向け、左右に引く。

マレーの構え(Murray Opening)

- 左人差指に糸をかける。

- 左人差指を向こうから下に回して人差指向こうの糸を絡め取る。

- 右人差指を左人差指腹の糸の根元に下から入れ、糸を左右に引く。

イヌイットの構えB(Inuit Opening B)

- 始めの構え。

- 右人差指で左掌の糸を上から向こうへひねって取る。

- 左人差指で左小指手前の糸を取る。

- 小指の糸を外す。

イヌイットの構えC(Inuit Opening C)

- 親指と人差指に糸をかける。

- 小指で下から親指手前の糸を取り、人差指向こうの糸を腹で押さえる。

イヌイットの構えD(Inuit Opening D)

- 親指に糸をかける。向こう側の糸は垂らしておく。

- 人差指で親指手前の糸を上から向こうへひねって取る。

- 左親指で右親指から人差指へかかる糸を取る。

- 右親指で左親指下の糸を取り、左右に引く。

クワクワカワクの構えB(Kwakwaka'wakw Opening B)

- 左親指と左人差指、右親指に糸をかける。

- 右人差指で左親指から左人差指への糸を上から向こうへひねって取る。

ガイアナの構え2A(Guyana Opening 2A)

- 手首に糸をかける。

- 人差指で手首手前の糸を向こうから、中指で手首向こうの糸を手前からそれぞれ取る。

ガイアナの構え2B(Guyana Opening 2B)

- 手首に糸をかける。

- 人差指で手首手前の糸を手前から、中指で手首向こうの糸を向こうからそれぞれ取る。

ガイアナの構え4B(Guyana Opening 4B)

- 左人差指と左中指で糸を挟み、甲側に小さな輪を作る。

- 輪を掌側に持って来て左人差指と左中指にかける。

- 糸をひねらないように注意して右手で同様に行なう。

口の輪の構え(Mouth-loop Opening)

- 口に糸をくわえる。

- 右手を上からくわえている輪の中に入れ、くわえている左の糸を取り右手首にかける。

- 左手で右手首向こうの糸を向こうから取り左手首にかける。

- 小指で上からくわえている糸を口の近くで取り、くわえている糸を放す。

- 手首に糸をかける。

- 右小指で手首手前の糸を手前から取る。

- 左小指で右小指向こうの糸を向こうから取る。

ハワイの構えB(Hawaii Opening B)

- 左親指、右親指と右人差指に糸をかける。

- 左人差指で右親指と右人差指の間の糸を上から向こうへひねって取る。

イースター島の構え2(Easter Island 2-loop Opening)

- 人差指の構え。

- 親指の糸を外す。

イースター島の構え3(Easter Island 3-loop Opening)

- 中指の構え。

- 親指の糸を人差指に移す。

イースター島の構え4(Easter Island 4-loop Opening)

- 薬指の構え。

- 親指の糸を中指に移す。

- 右人差指で中指手前の糸を上から手前へひねって取る。

- 左人差指で右人差指腹の糸を取る。

ナウルの構え1(Nauru Opening 1)

ナウルの構え2(Nauru Opening 2)

- 人差指の構え。

- 薬指で人差指向こうの糸を取る。

- 右中指で左中指腹の糸を取り、左中指で右中指腹の糸を右中指の輪の間から取る。

ナウルの構え3(Nauru Opening 3)

左DNAの構え(Left DNA Opening)

- 小指に糸をかける。

- 左人差指で小指手前の糸を上から手前へひねって取る。

- 右人差指で左人差指腹の糸を取る。

- 左親指で人差指手前の糸を上から手前へひねって取る。

- 右親指で左親指腹の糸を取る。

右DNAの構え(Right DNA Opening)

- 小指に糸をかける。

- 右人差指で小指手前の糸を上から手前へひねって取る。

- 左人差指で右人差指腹の糸を取る。

- 右親指で人差指手前の糸を上から手前へひねって取る。

- 左親指で右親指腹の糸を取る。

∀の構え(Opening ∀)

- 人差指と小指に糸をかける。

- 右親指で人差指手前の糸の下から左掌の糸を上から手前へひねって取る。

- 左親指を右親指の輪の中に上から入れ、人差指手前の糸の下から右掌の糸を上から手前へひねって取る。

中間処理

返し取り

- 親指以外の指を親指の輪の中に上から入れ、親指手前の糸を取り親指の糸を外す。

ナバホ取り(Navajo)

- 指にかかっている複数の糸のうち、下の糸を上の糸を越えて指から外す。

逆ナバホ取り(Reverse Navajo)

- 指にかかっている複数の糸のうち、下の糸を上の糸の中から引き出し、上の糸を外して引き出した糸を指に戻す。

二重ナバホ取り(Double Navajo)

- 指にかかっている複数の糸のうち、下の糸を上の糸を越えて上に移動する。

- ナバホ取りする。

三重ナバホ取り(Triple Navajo)

- 指にかかっている複数の糸のうち、下の糸を上の糸を越えて上に移動する。

- もう一度それを行なう。

- ナバホ取りする。

右カティルク(Right Katilluik)

- 右親指で下から左親指手前の糸を取る。

- 左親指で下から右親指手前の2本の糸を取る。

- 親指で人差指手前の糸を取る。

- 親指で2本の糸をナバホ取りする。

- 人差指の糸を外す。

左カティルク(Left Katilluik)

- 左親指で下から右親指手前の糸を取る。

- 右親指で下から左親指手前の2本の糸を取る。

- 親指で人差指手前の糸を取る。

- 親指で2本の糸をナバホ取りする。

- 人差指の糸を外す。

ポポ(Popo)

- 親指で人差指手前の糸を人差指の近くで取る。

- 親指下の輪を上の輪を越えて外し(ナバホ取り)、その輪を中指腹で中指の輪の中で指元に押さえる。

ハカヒチ(Hakahiti)

- 小指の糸を外し、中指を向こうから上へ回して展開する。

ギルバート取り(Gilbertese Movement)

- 人差指ですべての糸の上から親指手前下の糸を取り、親指下の糸を外す。

- 人差指上の糸を親指に移す。

- 1~2をもう一度行なう。

ナウルの太陽(Double Wall Diamond (DWD))

- 親指で人差指向こうの糸(などの指定された糸)を取る。

- 人差指で親指向こうの糸を取り、親指の糸を外す。

- 親指を上から人差指下の輪の中に入れ、小指向こうの糸を取り、小指の糸を外す。

- 小指で人差指手前上の糸を取り、その糸を人差指から外す。(ナウルでは、人差指上の糸を親指に移してから小指で親指手前の糸を取る)

ナウルのループ処理(Nauru Loop Move)

- ナウルの太陽。

- 親指で人差指向こうの糸(などの指定された糸)を取る。

- 人差指で親指向こうの糸を取り、親指の糸を外す。

- 親指を上から人差指下の輪の中に入れ、小指向こうの糸を取り、小指の糸を外す。

- 小指で人差指手前上の糸を取り、その糸を人差指から外す。

- 人差指の糸を外す。

- 人差指で小指向こうの糸にかかる輪を取る。

ティコピア織り1(Tikopia Weaving 1)

tao sokotasi → ta sokotasi → fakamau → furifuri ifo

- 親指腹で人差指手前の糸を押さえる。

- 人差指で向こうから人差指向こうの糸を引っかけ、人差指の輪の中から親指手前の糸を上から向こうへひねって取lり、親指の糸を外す。

- 親指を上から人差指下の輪の中に入れ、小指向こうの糸を取り、小指の糸を外す。

- 小指で人差指手前上の糸を取り、その糸を人差指から外す。

ティコピア織り2(Tikopia Weaving 2)

- 親指腹で人差指手前の糸を押さえる。

- 人差指を上から小指の輪の中に入れ、人差指の輪の中から親指手前の糸を上から向こうへひねって取る。

- 親指で小指向こうの糸を取り、小指の糸を外す。

- 小指で人差指手前上の糸を取り、その糸を人差指から外す。

ティコピア織り3(Tikopia Weaving 3)

- 親指腹で人差指手前の糸を押さえる。

- 人差指で向こうから小指の輪と人差指向こうの3本の糸を引っかけ、人差指の輪の中から親指手前の糸を上から向こうへひねって取り、親指の糸を外す。

- 親指を上から人差指下の輪の中に入れ、小指向こうの糸を取り、小指の糸を外す。

- 小指で人差指手前上の糸を取り、その糸を人差指から外す。

ティコピア織り4(Tikopia Weaving 4)

- 親指腹で人差指の輪(2本の糸)を押さえる。

- 人差指を上から小指の輪の中に入れ、親指手前の糸を上から向こうへひねって取り、親指の糸を外す。

- 親指を上から人差指下の輪の中に入れ、小指向こうの糸を取り、小指の糸を外す。

- 小指で人差指手前上の糸を取り、その糸を人差指から外す。

終了処理

カロリン展開(Caroline Extension / Pindiki)

- 人差指で親指向こうの糸を取り、親指でその糸を人差指に押し付けながら掌を向こうへ向けて展開する。

はしご展開(HASHIGO Extension)

- 親指で人差指(中指)手前の糸を人差指(中指)の近くで取る。

- 親指でナバホ取りする。

- 人差指(中指)を親指と人差指(中指)の間の三角に上から入れる。

- 小指の糸を外し、人差指(中指)を向こうから上へ回して展開する。

イヌイットの終了処理(Inuit Ending)

- 親指で人差指手前の糸を取り、ナバホ取りする。

- 人差指の糸を外す。

- 親指の糸を人差指に移す。

イヌイットの網の終了処理

- 小指を下から親指の輪の中に入れ、親指手前の糸を掌に押さえ、親指の糸を外す。

- 親指を下から小指の輪の中に入れ、人差指向こう上の糸を下に引き、小指向こうの糸を取り、小指の糸を放す。

- 小指を下から親指の輪の中に入れ、親指手前の糸を掌に押さえ、親指の糸を外す。

- 人差指2本の糸を親指に移す。

- 人差指を上から親指の輪の中に入れ、親指手前下の糸を持ち上げ、上の糸をひねって取る。

- 親指の糸を外す。

修正イヌイットの網の終了処理

- 小指を下から親指の輪の中に入れ、親指手前の糸を掌に押さえ、親指の糸を外す。

- 親指を下から小指の輪の中に入れ、人差指向こう上の糸を下に引き、小指向こうの糸を取り、小指の糸を外す。

- 小指を下から親指の輪の中に入れ、親指手前の糸を掌に押さえ、親指の糸を外す。

- 人差指2本の糸を親指に移す。

- 人差指を上から親指の輪の中に入れ、親指向こう下の糸を向こうから取る。

- 中指を下から人差指の輪の中に入れ、親指手前上の糸をつまみ、向こうへとひねって取る。

- 親指の糸を外す。

クラマスの網の終了処理

- 小指を親指の輪の中に下から入れ、親指手前の糸を掌に押さえ、親指の糸を外す。

- 人差指上の糸を親指に移す。

- 中指を上から小指の輪の中に入れ、人差指の輪の下から親指向こうの糸を上から向こうへひねって取り、小指の糸を外す。

- 中指で中指向こうの糸を掌に押さえる。

- 小指を中指に添えて糸を押さえ、中指を放す。

- 中指を親指から小指に走る糸にかかる輪の中に入れ、輪の下の糸を向こうへひねって取り、小指の糸を外す。

- 中指で中指向こうの糸を掌に押さえる。

- 小指を中指に添えて糸を押さえ、中指を放す。

- 人差指で親指手前の糸を上から向こうへひねって取る。(元の人差指の糸は外れる)

- 親指の糸を外す。

ニューカーク展開(Newkirk Extension)

- 小指ですべての糸の下から親指手前下の糸を押さえる。

- 人差指で親指手前上の糸を取り、親指でその糸を人差指に押し付けながら掌を向こうへ向けて展開する。

イースター島展開(Easter Island Extension)

- 中指の糸をそっと外し、親指と人差指の間の糸にかかる輪の上の糸を中指で取り、展開する。

エオンガツバボ(Eongatubabo)

- ティコピア織り2。

- 親指腹で人差指手前の糸を押さえる。

- 人差指を上から小指の輪の中に入れ、人差指の輪の中から親指手前の糸を上から向こうへひねって取る。

- 親指で小指向こうの糸を取り、小指の糸を外す。

- 小指で人差指手前上の糸を取り、その糸を人差指から外す。(ナウルでは、人差指上の糸を親指に移してから小指で親指手前の糸を取る)

- 人差指の糸を外す。

- 人差指で親指手前の糸を取り、親指の糸を外す。

- 親指で下から小指手前の糸と人差指手前の糸を取り、人差指の糸を外す。

- カロリン展開。

- 人差指で親指向こうの糸を取り、親指でその糸を人差指に押し付けながら掌を向こうへ向けて展開する。

ギルバート展開(Gilbertese Extension)

- 小指で下から親指向こうの2本の糸を掌に押さえる。

- 親指で人差指手前の糸を取り、2本の糸をナバホ取りする。

- 親指で人差指向こうの糸を取り、人差指の糸を外す。

- 人差指で掌から中央へ走る2本の糸を上から向こうへひねって取る。(中指を添えるとよい)

- 親指の糸を外して左右に引く。

アムワンギヨ展開(Amwangiyo Extension)

- 左親指と人差指で、下から右親指の輪の中から右人差指手前の糸をつまみ出す。

- 左親指と人差指で、上から右人差指向こうの糸を一緒につまむ。

- 右人差指の糸を外す。

- 右親指の糸を右小指に移す。

- 右親指で、左手でつまんでいる2本の糸を取り、左手を放す。

- 左右を読み替えて1~5を行なう。

- 人差指で掌から中央へ走る2本の糸を取る。

- 親指の糸を外して左右に引く。

小さいアムワンギヨ(Small Amwangiyo)

- 親指を上から人差指の輪の中に入れ、小指手前の糸を取る。

- 小指を下から人差指の輪の中に入れ、親指向こうの糸を取る。

- 人差指の糸を外す。

- 人差指を上から小指の2本の輪の中に入れ、小指向こうから中央へ走る糸を背で押し上げ、小指から小指に走る糸を腹でひねって取る。

- 小指の糸を外す。

- 人差指の糸を小指に移す。

- 親指で二重ナバホ取りする。

- 人差指で親指手前の糸を取り、親指の糸を外す。

- 親指で下から小指手前の糸と人差指手前の糸を取り、人差指の糸を外す。

- カロリン展開。

- 人差指で親指向こうの糸を取り、親指でその糸を人差指に押し付けながら掌を向こうへ向けて展開する。

アムワンギヨ(Amwangiyo)

- 人差指で親指向こうの糸を取り、親指の糸を外す。

- 親指を上から人差指下の輪の中に入れ、小指手前の糸を取り、小指の糸を外す。

- 人差指上の糸を親指に移す。

- ギルバート取り。

- 人差指ですべての糸の上から親指手前下の糸を取り、親指下の糸を外す。

- 人差指上の糸を親指に移す。

- 1~2をもう一度行なう。

- 親指の輪を手前へ1回転ひねる。

- アムワンギヨ展開。

- 左親指と人差指で、下から右親指の輪の中から右人差指手前の糸をつまみ出す。

- 左親指と人差指で、上から右人差指向こうの糸を一緒につまむ。

- 右人差指の糸を外す。

- 右親指の糸を右小指に移す。

- 右親指で、左手でつまんでいる2本の糸を取り、左手を放す。

- 左右を読み替えて1~5を行なう。

- 人差指で掌から中央へ走る2本の糸を取る。

- 親指の糸を外して左右に引く。

大きいアムワンギヨ(Large Amwangiyo)

- 親指を上から人差指の輪の中に入れ、小指手前の糸を取り、小指の糸を外す。

- ギルバート取り。

- 人差指ですべての糸の上から親指手前下の糸を取り、親指下の糸を外す。

- 人差指上の糸を親指に移す。

- 1~2をもう一度行なう。

- アムワンギヨ展開。

- 左親指と人差指で、下から右親指の輪の中から右人差指手前の糸をつまみ出す。

- 左親指と人差指で、上から右人差指向こうの糸を一緒につまむ。

- 右人差指の糸を外す。

- 右親指の糸を右小指に移す。

- 右親指で、左手でつまんでいる2本の糸を取り、左手を放す。

- 左右を読み替えて1~5を行なう。

- 人差指で掌から中央へ走る2本の糸を取る。

- 親指の糸を外して左右に引く。

ナウルの終了処理(Nauru Ending)

- 右親指で右人差指向こうから中央へ斜めに走る糸(人差指から人差指へ走る糸でない方の糸)を取る。

- 右中指で右人差指向こうの糸を親指の輪の中を通して押し出し、口にくわえる。

- 右人差指と右親指の糸を外し、小指を向こうへ開く。

- 右人差指腹で右小指向こうから中央へ走る糸の下から右小指向こうの水平に走る糸を引っかけて取る。

- 右小指の糸を外す。

- 右人差指向こうの糸を右小指で、右人差指手前の糸を右親指で取る。

- 右人差指の糸を外す。

- 右親指でくわえている糸の上から左の糸を取り、くわえている糸を放す。

- 左右を読み替えて1~8を行なう。(左右同時に取った方ができあがりがよい)

- カロリン展開。

- 人差指で親指向こうの糸を取り、親指でその糸を人差指に押し付けながら掌を向こうへ向けて展開する。