あやとりトピックス 261-270

第37回野口廣記念あやとり講習会・検定報告 2025/11/13

爽やかな秋晴れの2025年11月1日(土)に、東京代々木のオリンピック記念青少年総合センターにて「第37回野口廣記念あやとり講習会・検定」が開催されました。

3連休の初めの土曜日だったので、各地では運動会や文化祭、観光シーズンでもありましたが、今回も関東一円の他に愛知県や滋賀県、岐阜県など遠隔地からの参加者の方達もお迎えしての会でした。

いつもの通り講習会の初めに指導員の方たちから今日指導するあやとりの実演をしていただきました。

初級クラスでは「ロープの吊り橋」「草ぶきの小屋」「バトカ峡谷」「ねずみの顔」など簡単で楽しいあやとりが選ばれました。

中級クラスでは「たくさんの星」「テントの幕」などナバホのものや、「ライアの花」などオセアニアのあやとり、南米アルゼンチンの「火山」など世界各地の代表的なあやとりが紹介されました。

上級クラスでは、まずダイナミックで美しいオセアニアあやとりが紹介されました。ナウルの「テリハボクの花」「キジカッコウ」、パプアニューギニアの「天の川」、ツバルの「潮の満ち引き」などです。

テリハボクの花

キジカッコウ

潮の満ち引き

天の川

次に芸術作品といえるような難易度の高い極北圏の傑作あやとりが紹介されました。カナダ北部マッケンジー地方の「白鳥」や「耳の大きな犬」、アラスカの「そりを引くトナカイ」「つがいのライチョウ」「キツネとクジラ」などです。

白鳥

耳の大きな犬

そりを引くトナカイ

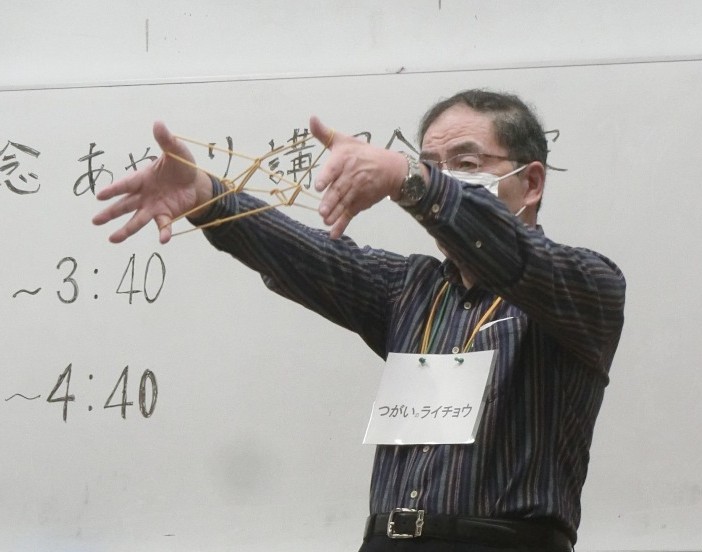

つがいのライチョウ

キツネとクジラ

講習会の指導には「初級、中級、上級あやとりマスター、グランドマスター」などの称号を持つ特別指導員の他にも、前回のあやとり検定で「あやとり教室指導員」の資格を取得した人たちも加わり、それぞれに得意とするあやとりの指導に当たりました。

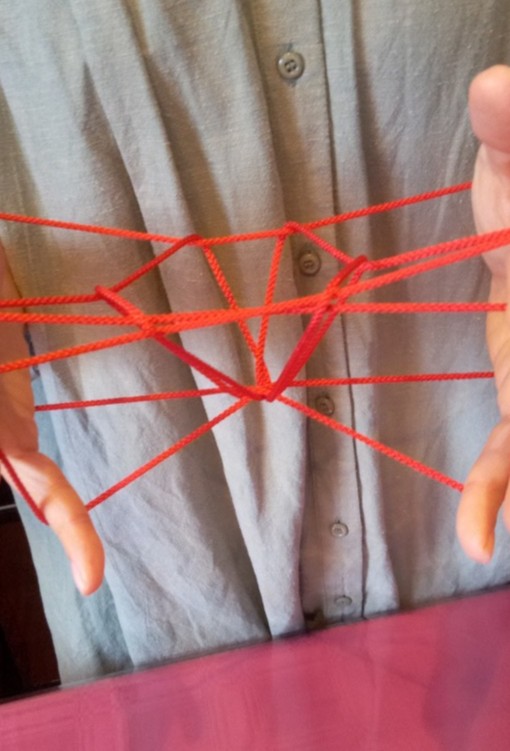

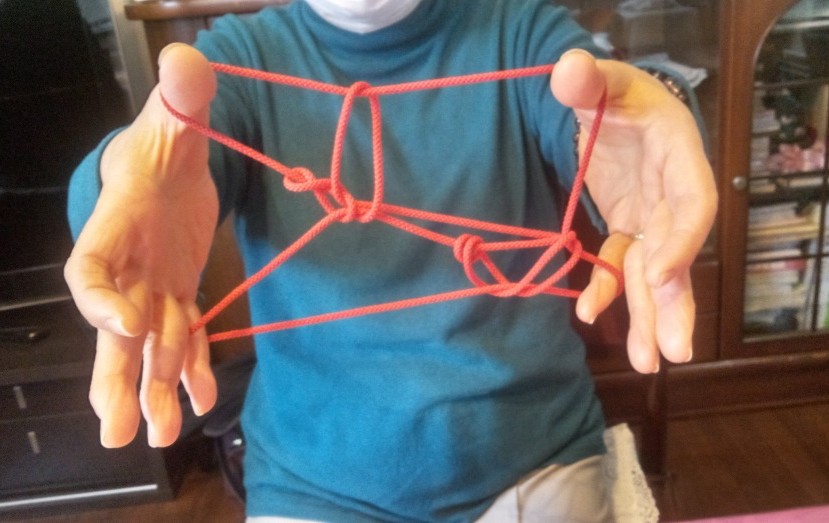

「ロープのつり橋」の指導

「火山」の指導

「テントの幕」の指導

「天の川」の指導

「そりを引くトナカイ」の指導

あやとりの指導は小学生のお子さんでも「あやとり検定グランドマスター」等の称号を取得して、立派に先生の役目を果たせる遊びであることはとても素晴らしい事と思います。

「耳の大きな犬」の指導

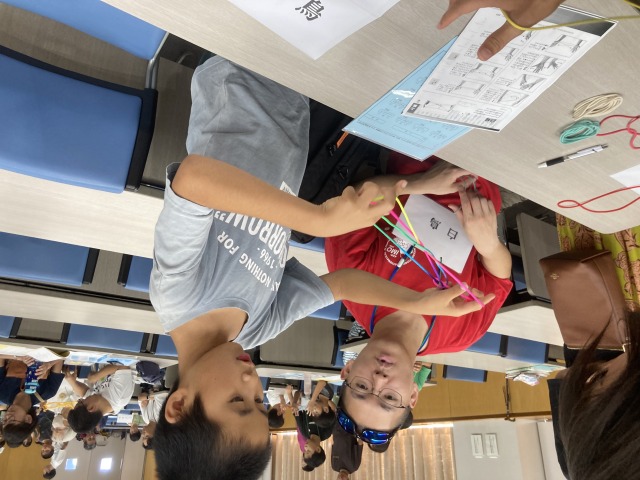

「白鳥」の指導

講習会は午後3時まで、和気あいあいとした雰囲気の中で行われ、難しいあやとりが取れるようになった喜びで参加者の皆さんも達成感を味わい、出来たあやとりを周りの人たちに見せながら喜び合っていました。

あやとり検定

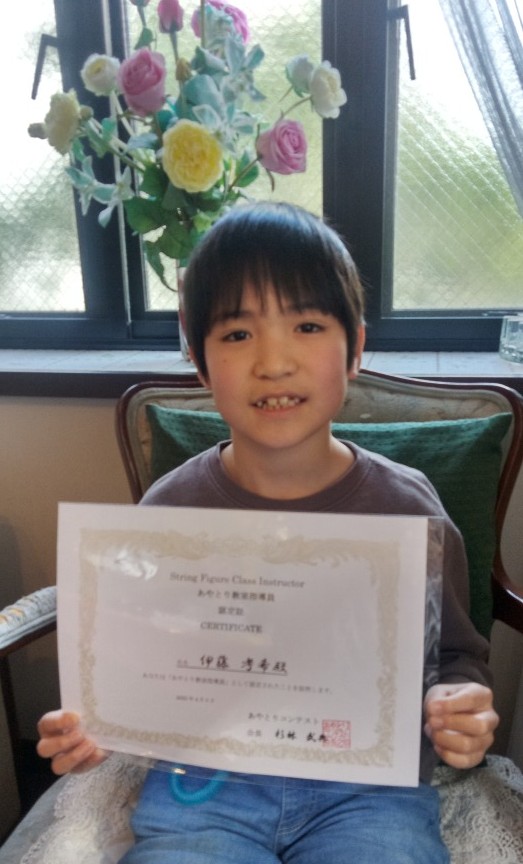

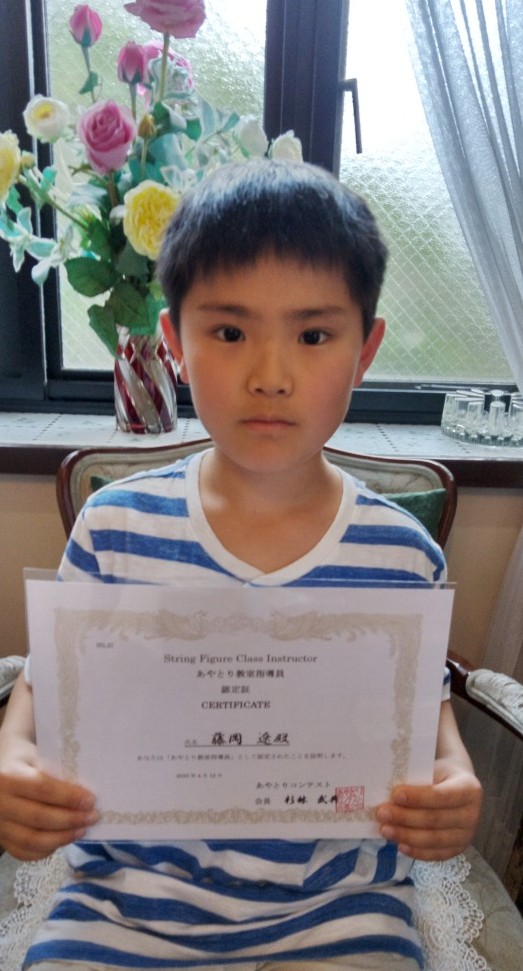

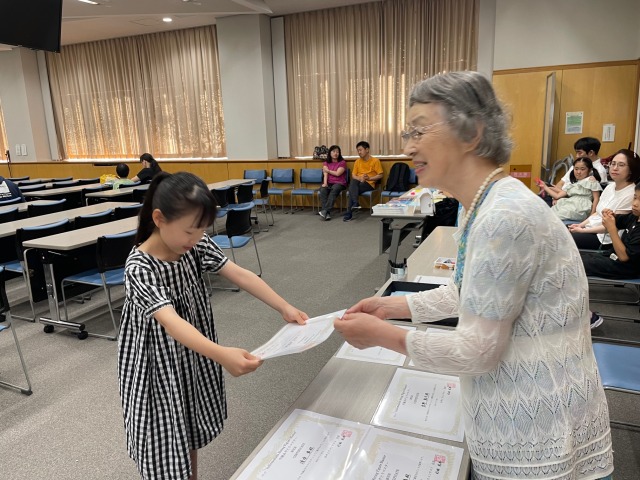

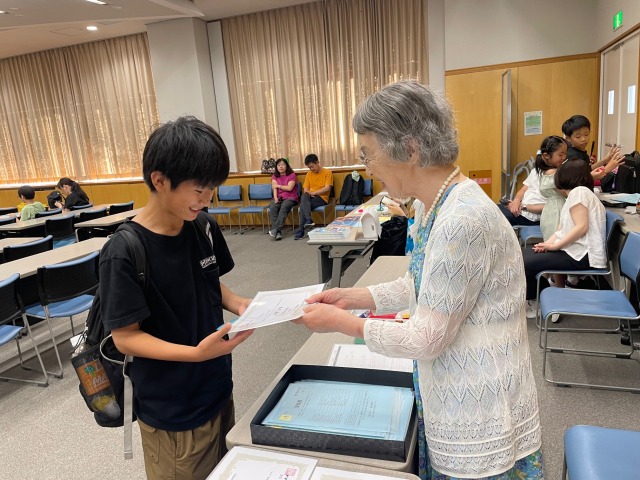

講習会終了後に行われたあやとり検定では下記の6名が、初級6種、中級6種、上級5種に合格したらもらえる「あやとり教室指導員」の資格を取得しました。

「あやとり教室指導員」資格取得

「あやとり教室指導員」資格取得

「あやとり教室指導員」資格取得

「あやとり教室指導員」資格取得

「あやとり教室指導員」資格取得

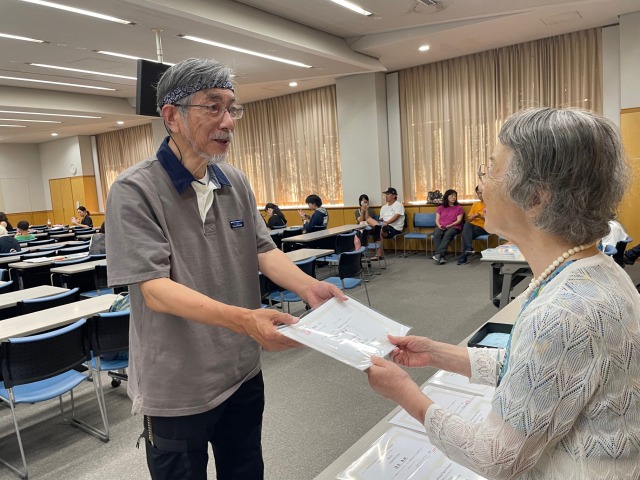

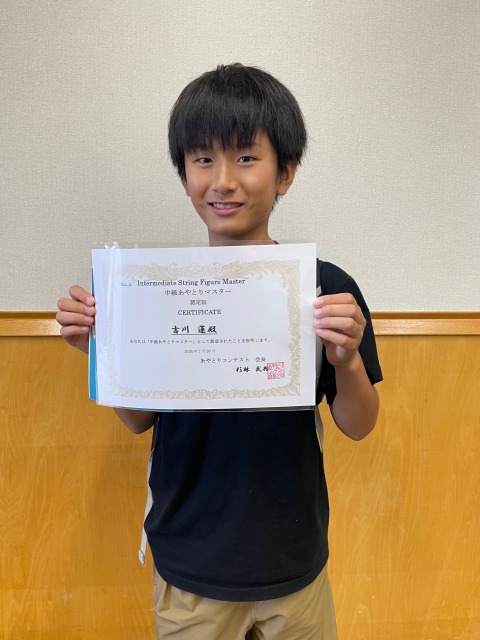

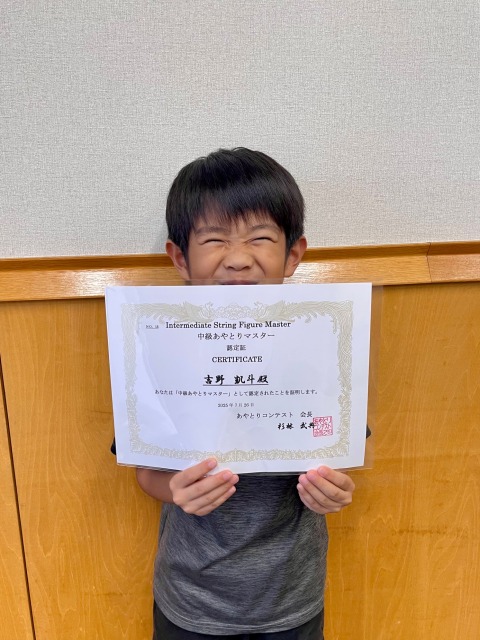

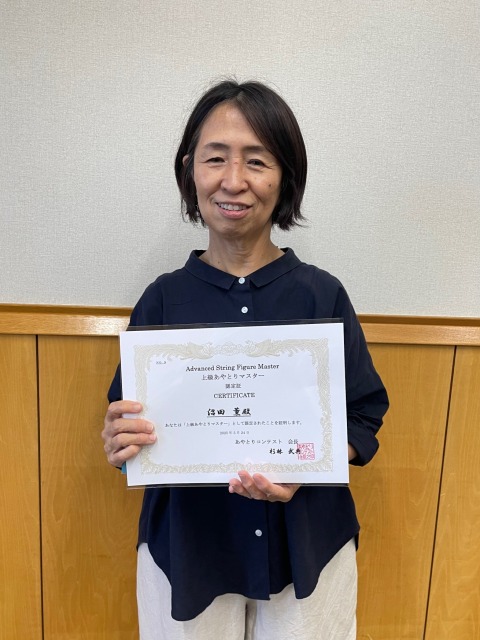

また、初級あやとり45種全部に合格して「初級あやとりマスター」の称号を取得した人は2名、中級あやとり22種全部に合格して「中級あやとりマスター」の称号を取得した人は2名、上級あやとり16種全部に全部に合格して「上級あやとりマスター」の称号を取得した人は2名でした。

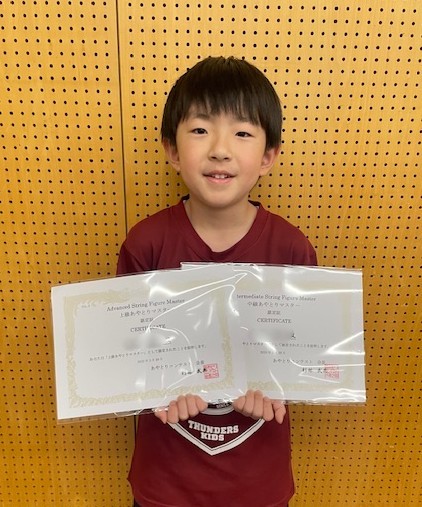

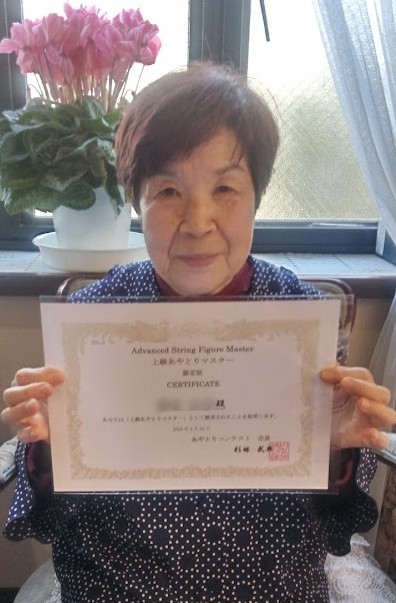

更に3名の方が検定あやとり初級45種、中級あやとり22種、上級あやとり16種全てに合格した人に贈られる「あやとり検定グランドマスター」の称号を取得され、賞状と記念のバッジが贈られました。

「中級あやとりマスター」称号取得

「上級あやとりマスター」称号取得

「上級あやとりマスター」称号取得

「あやとり検定グランドマスター」称号取得

「あやとり検定グランドマスター」称号取得

「あやとり検定グランドマスター」称号取得

「第37回野口廣記念あやとり講習会」スタッフ

*「野口廣記念あやとり講習会・検定」は、国際あやとり協会設立の目的である「世界の伝承あやとりの普及、保存」を目標として、2007年1月に国際あやとり協会設立者の野口廣が国立オリンピック記念青少年総合センターで第1回の「あやとり講習会」を開催しました。

2010年1月よりは講習会と同日、同会場で「あやとり検定」も開催されています。あやとり検定では「あやとり教室指導員」の肩書や、「あやとりマスター」の称号を認定して、楽しみながらあやとりの実技の向上や、指導員の育成に努めています。

主催団体名は「あやとりコンテスト」とし、会長 杉林武典、世話人 野口とも(共に国際あやとり協会会員)によって開催されています。

*次の開催は2026年4月4日(土)を予定しています。12月末に「第38回野口廣記念あやとり講習会・検定のお知らせ」をホームページに公開。参加のお申し込みは2026年2月1日~3月3日の間にホームページより申し込む。締切日厳守。次回も皆様のご参加をお待ちしています。

報告:野口廣記念あやとり講習会・検定 世話人 野口とも@ISFA & 写真提供:青木幸久

創作あやとり「Polyhedron - Va」(シシドユキオの正十二面体) 2025/08/29

「Bulletin of String Figures Association: BSFA」という日本あやとり協会時代の英語版の会報に、「流れ星」や「七夕」の作者として知られるシシドユキオ氏が創作した数多くの幾何学構造のあやとりが掲載されています。

そのシシド氏のいくつもの幾何学構造の創作あやとりが、数学雑誌「数学セミナー 」での記事「あやとりの楽しみ」(ISFA会員の長谷川浩氏による執筆)にて紹介されました。

そのうち2025年5月号にて紹介された創作作品「Polyhedron - Va」(記事では「シシドユキオの正十二面体」という名称で紹介)を、ISFA会員の服部知明氏が動画に撮ってくれましたのでご紹介します(こちら からISFA会員のみご覧になれます)。大変難しいあやとりですが、服部氏の鮮やかな手さばきをお楽しみください。

報告:加藤直樹@ISFA

第36回野口廣記念あやとり講習会・検定報告 2025/08/05

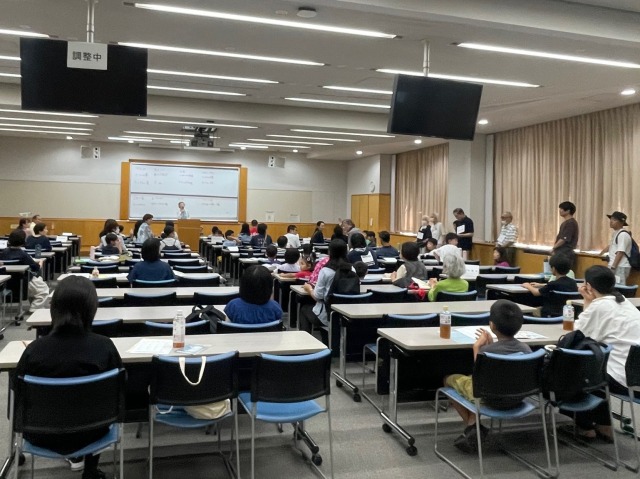

2025年7月26日(土)に東京代々木のオリンピック記念青少年総合センターにて「第36回野口廣記念あやとり講習会・検定」が開催されました。

猛暑の中でしたが、今回も関東一円の他に愛知県や滋賀県、秋田県など遠隔地からの参加者の方達もおられてなかなかの盛会だったと思います。

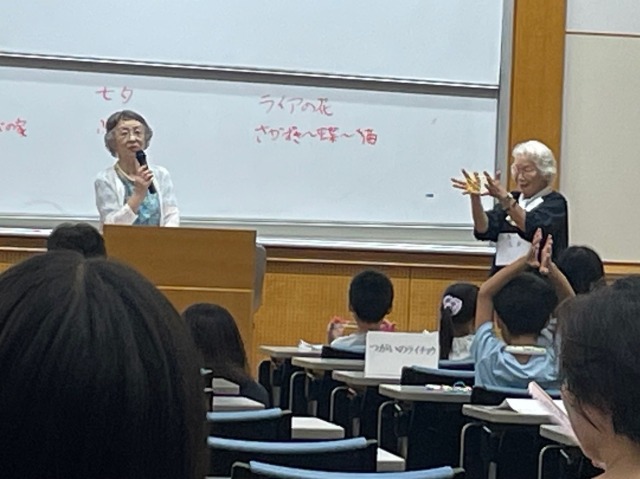

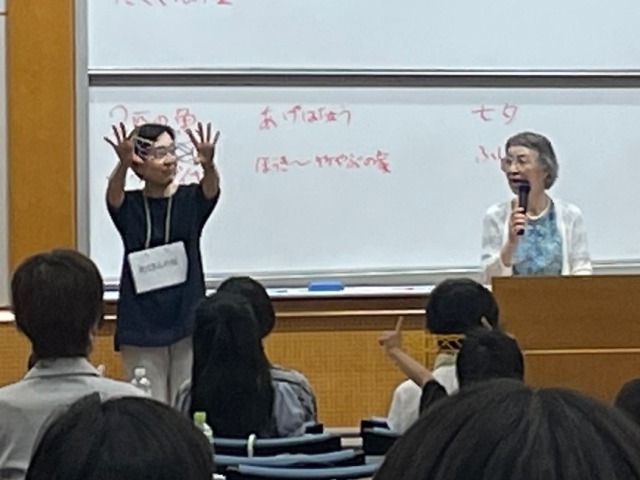

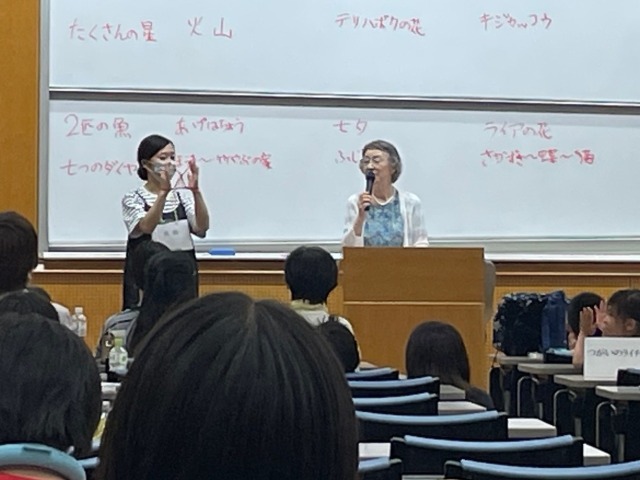

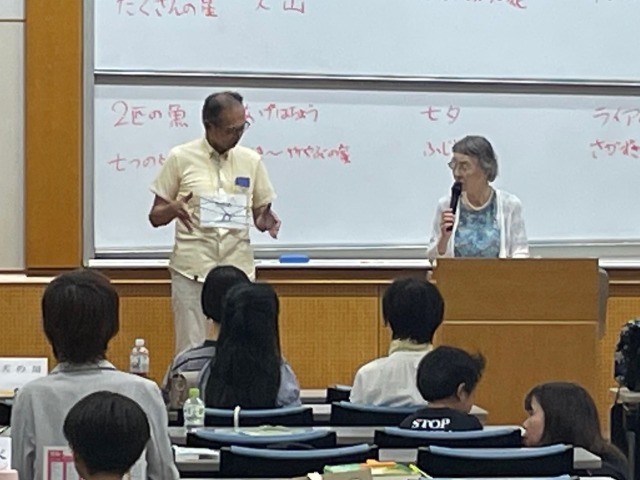

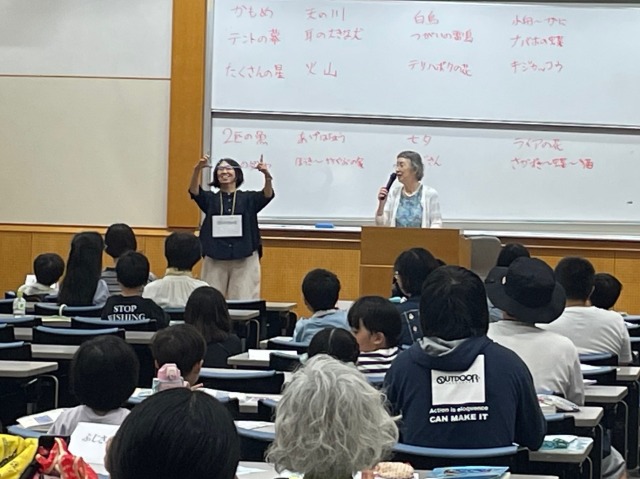

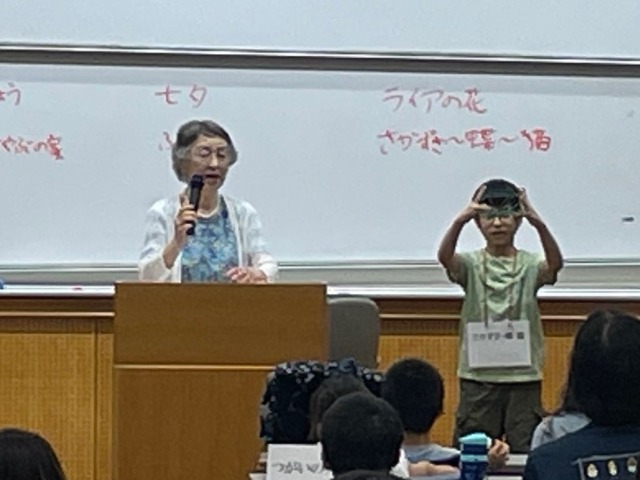

いつもの通り講習会の初めに指導員の方から今日指導するあやとりの実演をしていただきました。

初級クラスでは「あげはちょう」「ふじさん」「ほうき→竹藪の中の1軒や→はさみ」「七つのダイヤ」の他に「せんす」「七夕」のような夏の季節を表すあやとりも選ばれました。

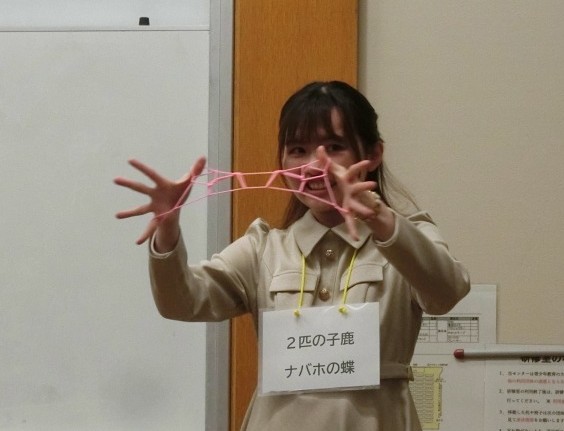

中級クラスでは「たくさんの星」「テントの幕」「ナバホの蝶」などナバホのものや「ライアの花」「2匹のさかな」などオセアニアのあやとりや、アラスカの「かもめ」、南米アルゼンチンの「火山」、そして日本の「さかづき→蝶→猫」など世界各地の楽しいあやとりが紹介されました。

遠隔地からの参加者紹介

七夕

たくさんの星

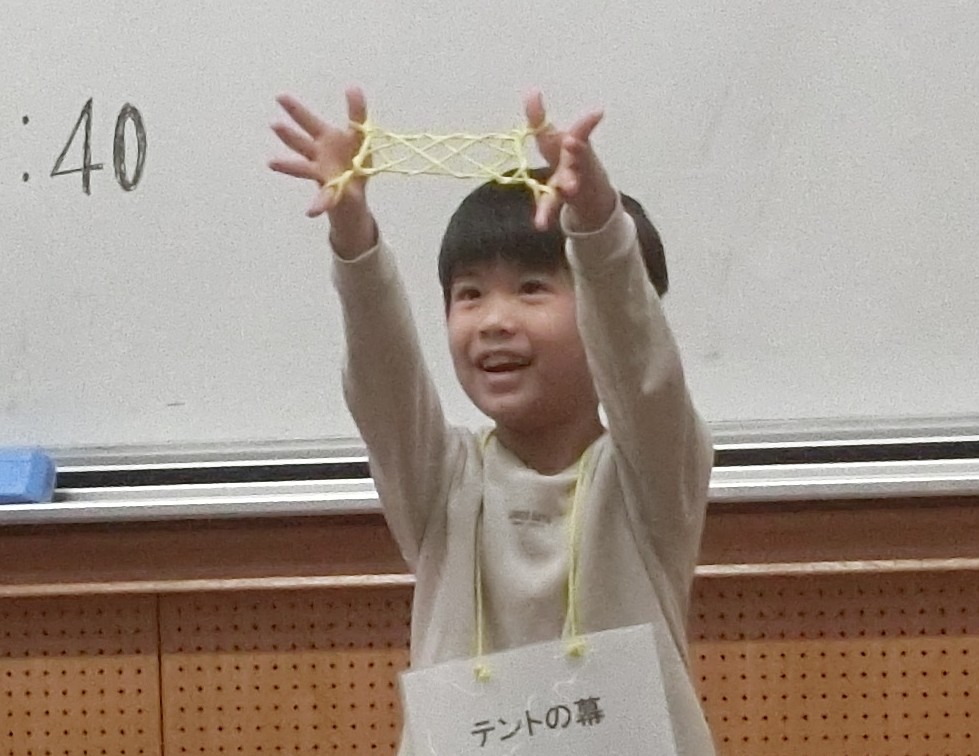

テントの幕

火山

ライアの花

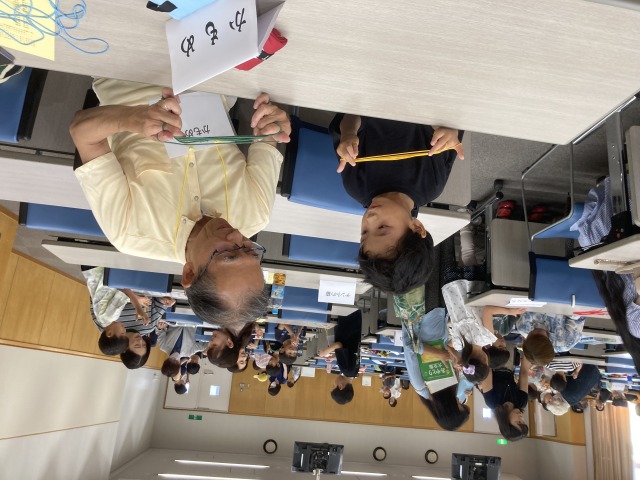

かもめ

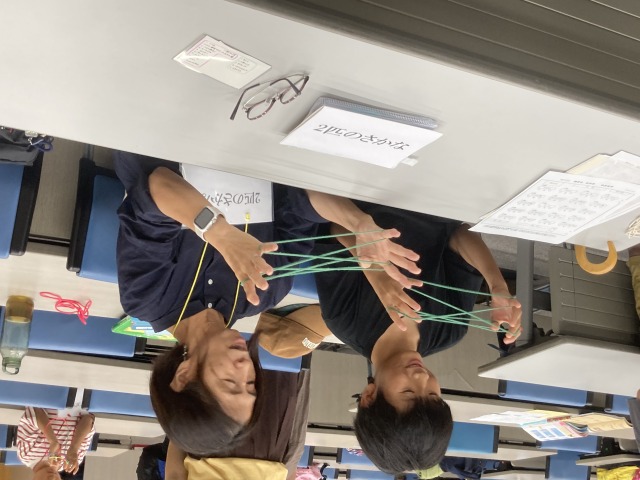

2匹のさかな

さかずき→蝶→猫

上級クラスではオセアニアに位置するパプアニューギニアの「小舟→かに」「天の川」や、ナウルの「テリハボクの花」「キジカッコウ」、極北圏に位置するアラスカの「つがいのライチョウ」や、カナダ北部マッケンジー地方の「耳の大きな犬」「白鳥」など難易度の高い、しかし素晴らしい傑作あやとりが紹介されました。

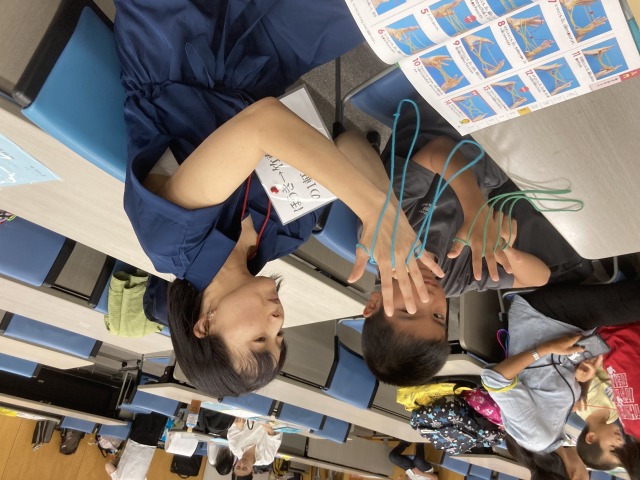

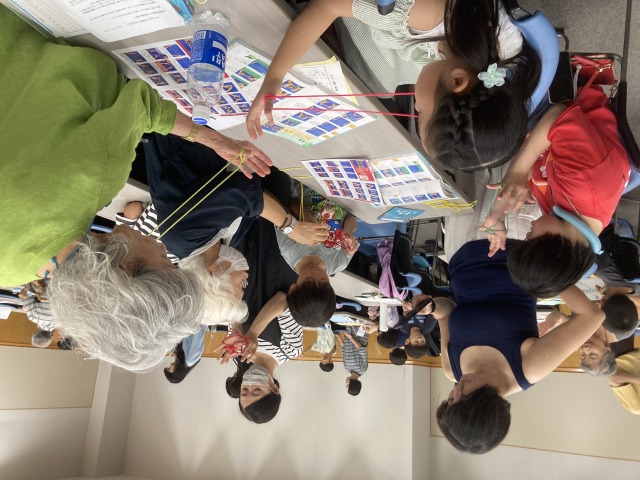

講習会の指導にはいつものベテラン指導員の他にも、前回のあやとり検定で「あやとり教室指導員」の資格を取得した人たちによる実習指導や、「初級、中級、上級あやとりマスター」を取得した人たちも加わり、総勢20人がそれぞれに得意とするあやとりの指導に当たりました。

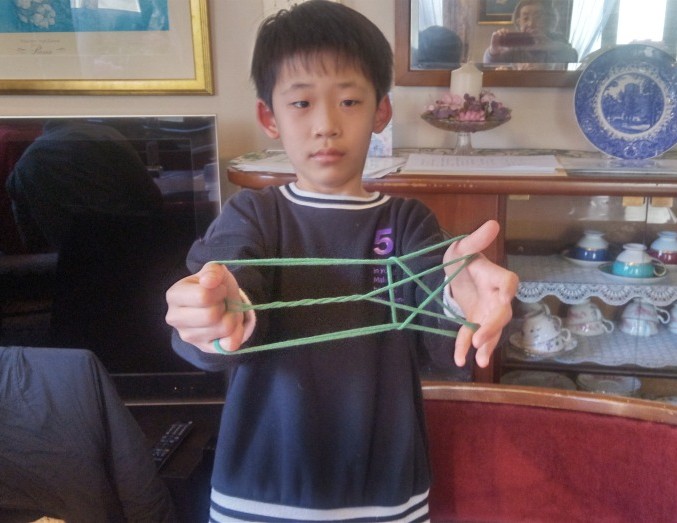

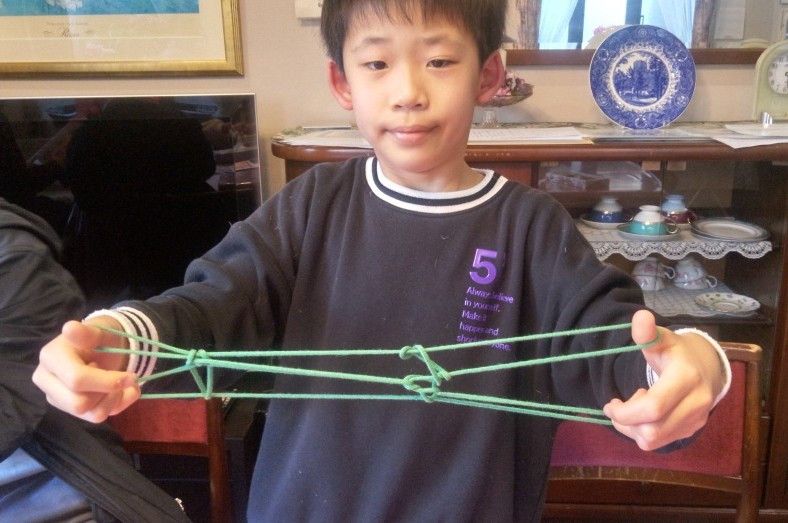

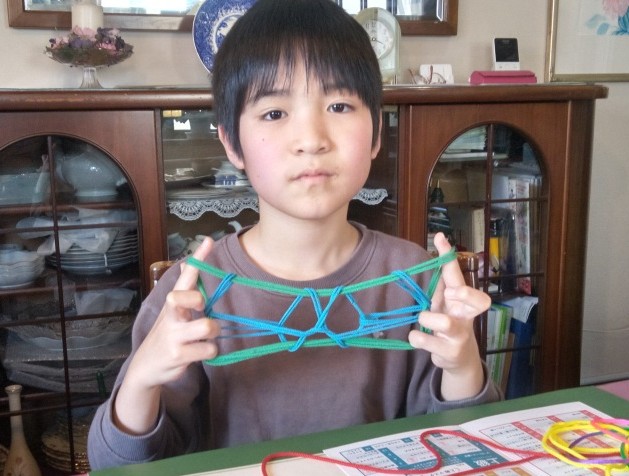

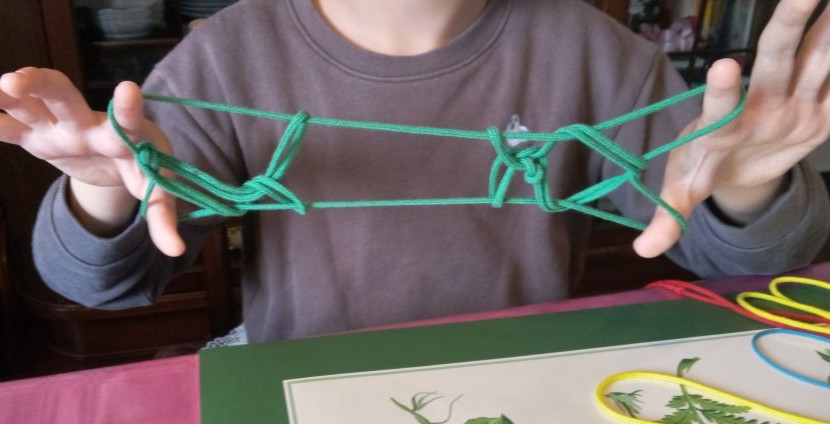

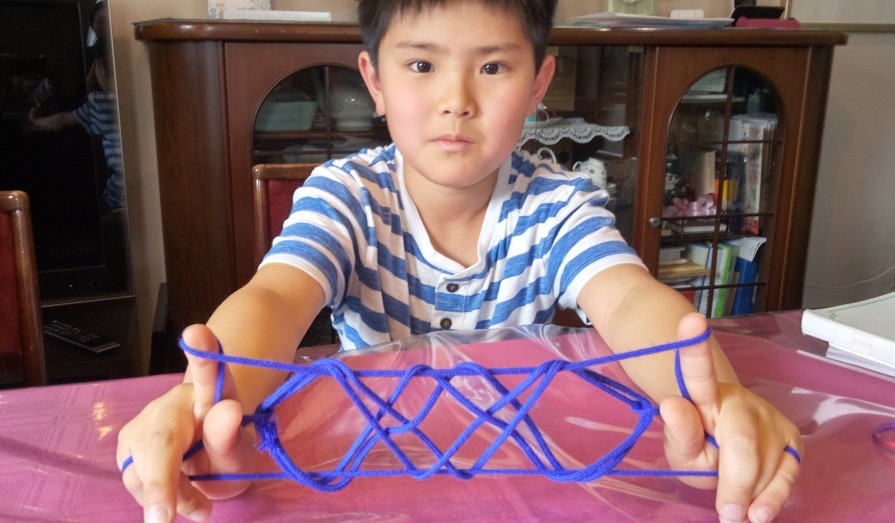

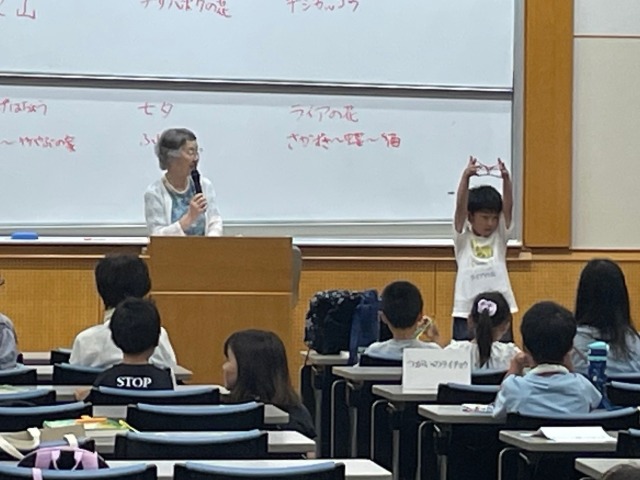

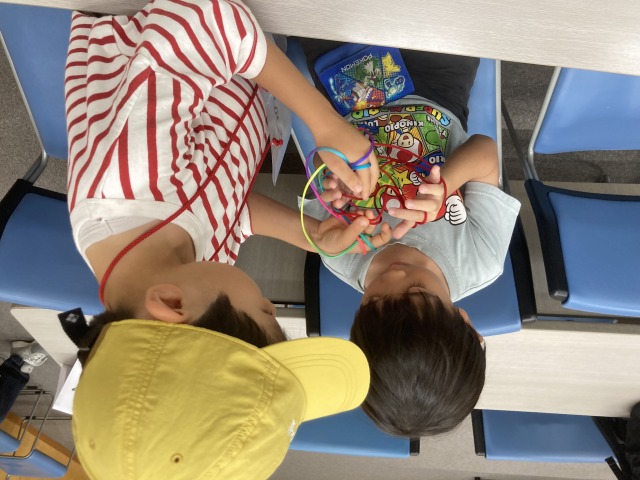

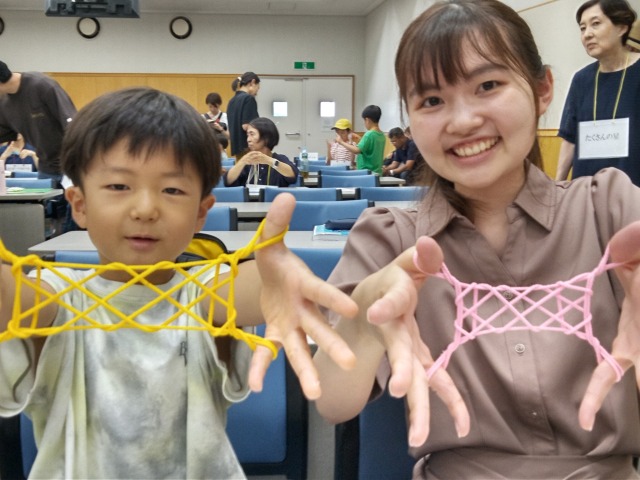

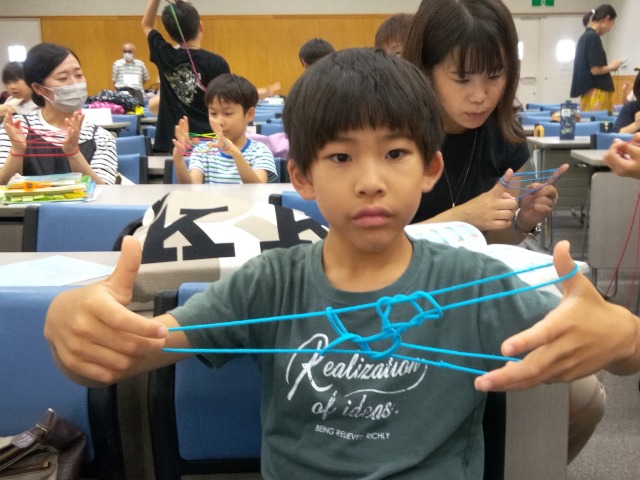

中には小学生でこれらの資格を取得した人達も居て、あやとりはお子さんでも立派に先生の役目を果たせる素晴らしい遊びであることを改めて思わされました。

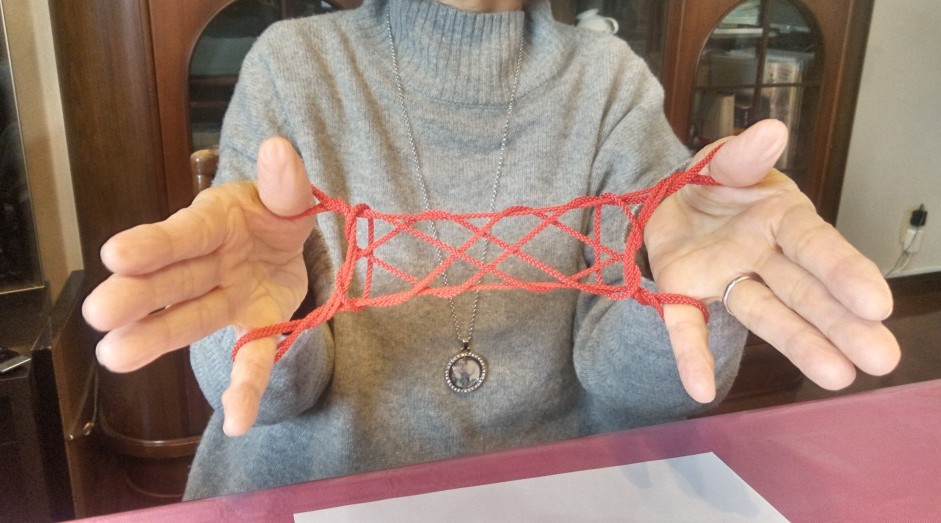

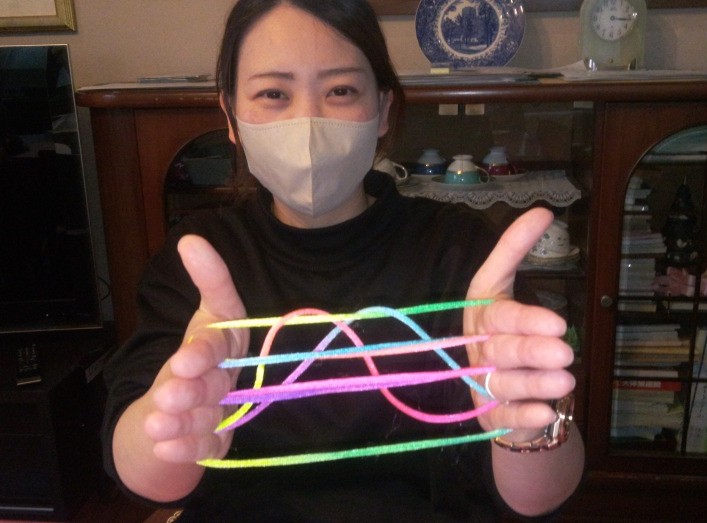

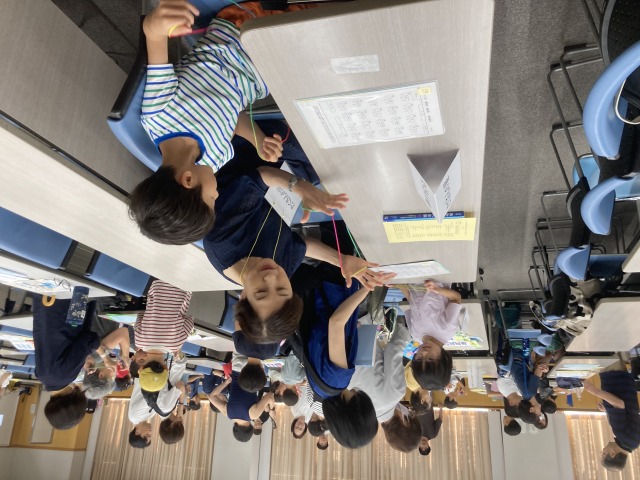

「ほうき」の指導

「七夕」の指導

お子さんも先生になれる

「たくさんの星」の指導

「2匹のさかな」の指導

「かもめ」の指導

「テントの幕」完成!

小学校低学年のお子さんたちも大人に交じって難易度の高い上級クラスに挑戦していました。

「天の川」の指導

「つがいのライチョウ」の指導

「耳の大きな犬」の指導

「耳の大きな犬」の完成

「白鳥」の指導

「白鳥」の完成

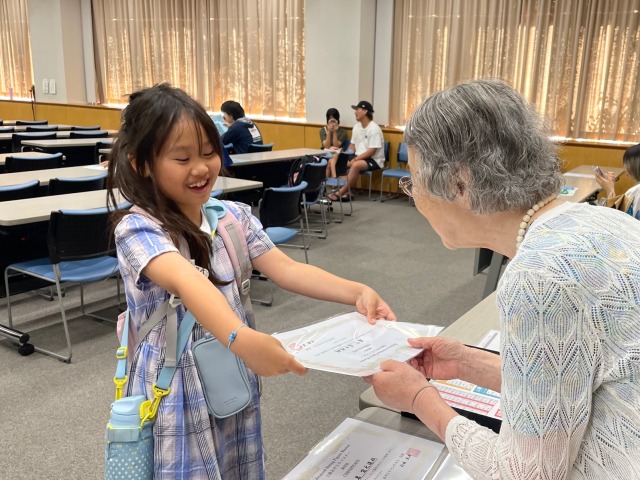

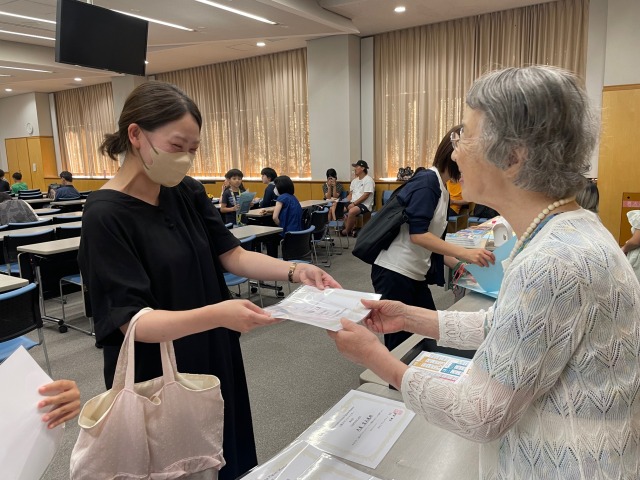

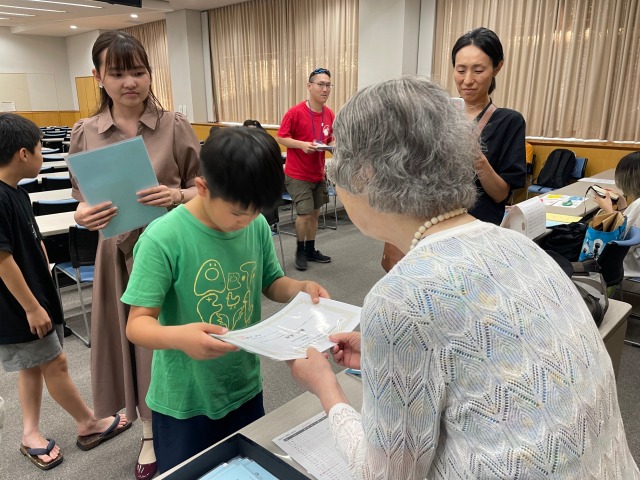

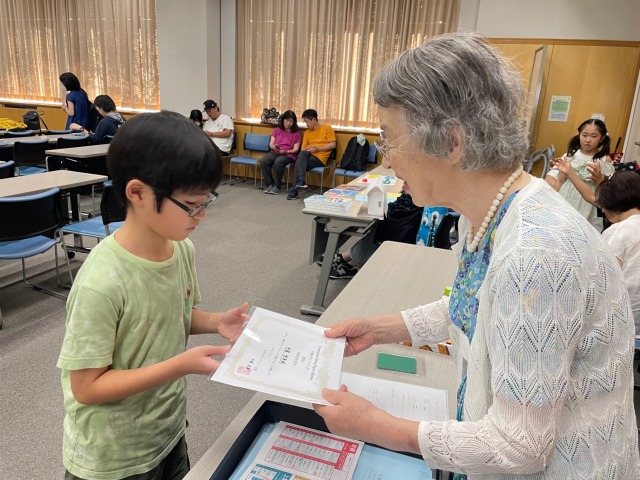

講習会終了後に行われた検定では6名が、初級6種、中級6種、上級5種が合格したらもらえる「あやとり教室指導員」の資格を取得しました。

「あやとり教室指導員」資格取得

「あやとり教室指導員」資格取得

「あやとり教室指導員」資格取得

「あやとり教室指導員」資格取得

「あやとり教室指導員」資格取得

また、初級あやとり45種全部に合格して「初級あやとりマスター」の資格を取得した人は3名、中級あやとり22種全部に合格して「中級あやとりマスター」の資格を取得した人は6名、上級あやとり16種全部に全部に合格して「上級あやとりマスター」の資格を取得した人は1名でした。

あともう少しで「あやとりグランドマスター」を取得できる予定の人が5~6人居て、次回も楽しみです。

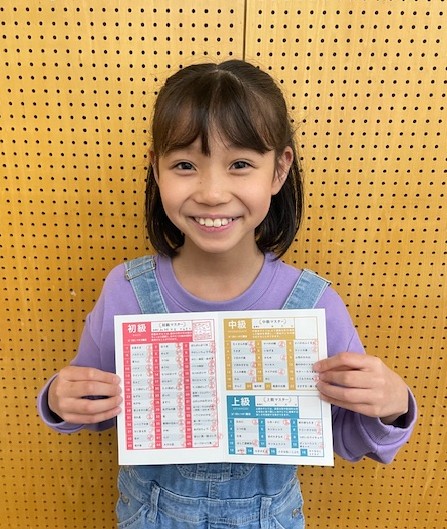

「初級あやとりマスター」取得

「初級あやとりマスター」取得

親子で「初級あやとりマスター」取得

「初級・中級あやとりマスター」取得

「中級あやとりマスター」取得

「中級あやとりマスター」取得

「中級あやとりマスター」取得

「中級あやとりマスター」取得

「中級あやとりマスター」取得

「上級あやとりマスター」取得

保育園の先生たち

「第36回野口廣記念あやとり講習会」スタッフ

次の開催は2025年11月1日(土)を予定しています。

8月上旬に「第37回野口廣記念あやとり講習会・検定のお知らせ」をホームページに公開。

参加のお申し込みは9月1日~9月30日の間にホームページより申し込む。締切日厳守。

次回も皆様のご参加をお待ちしています。

報告:野口廣記念あやとり講習会・検定 世話人 野口とも@ISFA & 写真提供:青木幸久、嶋津香

ラパヌイ (イースター島) のあやとり その2 2025/08/01

トピックス143 に、ラパヌイ (イースター島) のあやとりについての記事があります。その記事の当時 (2006年) から現在までの間に、ラパヌイのあやとりを取り巻く環境に大きな変化がありました。ここではラパヌイのあやとりのかいつまんだ変遷と、いくつかのラパヌイのあやとりを紹介します。

過去にイースター島で本格的なあやとりの採集を行ったのは、4人が知られています。フランスの民族学者アルフレッド・メトロー (Alfred Métraux)、チリの学校長ロレンゾ・バエザ (Lorenzo Baeza)、チリの民族音楽学者ラモン・キャンベル (Ramón Campbell)、ウルグアイの民族学者オラフ・ブリクセン (Olaf Blixen) です。

メトローは、1934年に初めてイースター島で民俗学的調査を行い、28種類のあやとりを採集しました。後の著作では個々のあやとりについての記述はなく、それらは付随する詠唱と共に出版する予定とだけ記されています。しかし、それは実現せず、その資料は現在でも行方不明のままです。

バエザは、1953年にイースター島の学校に赴任し、大規模なあやとりのコレクションを作成しました。当時すでに忘れ去られつつあったあやとり kaikai を詠唱 pa ta'u ta'u と共に記録したのです。しかし、1956年の夏に海で溺れる子供達を救おうとして非業の死を遂げてしまいます。バエザの資料はアドリアナ・マルチネス夫人 (Adriana Martínez) が保管していましたが、彼の死後すぐにチリ本土に帰国してしまい、資料は所在不明となってしまいました。

キャンベルは、1965年に医師としてイースター島に渡り、島の伝統音楽の徹底的な研究を行いました。キャンベルはあやとりそのものよりも、それに付随する詠唱 pa ta'u ta'u の方に興味があったわけですが、アドリアナ夫人の協力を得てバエザの81のあやとりコレクションの画像と詠唱 (もしあれば) を、著作の1章をまるまる割いて紹介しました。そこではハンディやディッキーなどの既存のあやとりの著作を詳しく調べ、他のポリネシア諸島のあやとりとの相違点や共通点なども明らかにしています。残念ながらキャンベル自身はあやとりを取らなかったので、その取り方は含まれていず、画像も糸の交差の具合などがわかるようなものではありませんでした。そしていくつかの画像が反転していたり、入れ違いがあったりするのですが、後年バエザのコレクションが見つかるまで、誰もそれに気付くことはありませんでした。

ブリクセンは、1971、1973、1978年に、あやとりの写真撮影と詠唱の採集を行い、1979年に自身が創刊したウルグアイの民族誌『MOANA』で22の伝統的なあやとりを取り方と共に発表しました。ここで、初めてラパヌイのあやとりの取り方が一般に公開されることとなりました。ブリクセンはほとんどのあやとりが共通の手順で作られており、わずかな変化で様々なパタンが生成されていることを指摘し、これをパスクアンシーケンス (Pascuan Sequence) と呼びました (Pascuanはスペイン語でイースター島のことです)。

ISFA編集長のマーク・シャーマン (Mark Sherman) は、ブリクセンの成果を元に、キャンベルの紹介したバエザの他のあやとりについてもパスクアンシーケンスで作れるのではないかと考え、徹底的な解析を行い、ほとんどすべての復元に成功し、1993年に発表しました (残った1つは2010年に発表)。ただ、キャンベルの画像が不明瞭なため、本物と糸のかかり方が一致していない可能性が残りました。この後、本来の取り方が発見されると、復元はキャンセルされることになります。もちろん、復元が本来のものと同じこともあります。

2017年、長い間所在が不明だったバエザのコレクションが、チリのフォンク博物館 (Fonck Museum) からデジタル化され、自由に閲覧 できるようになりました。コレクションには、歌、言葉、あやとり (kaikai) 、習慣などラパヌイの文化に関する膨大な資料が含まれています。あやとりの標本は紙に縫い付けられて保管されています。息子のエンリケ・バエザ (Enrique Baeza) がこれらの膨大な資料の整理分類を行いました。81のあやとりのうち、31のあやとりの取り方が含まれており、多くはシャーマンの復元と一致していました。

ガリド氏は、2020年から催されているオンラインでの国際あやとりフェスティバル “Around the World in 80 Threads ” の主催者です。日本を含め、世界中からあやとりのパフォーマンスが寄せられています。主催国がチリということもあり、毎年ラパヌイのあやとりが含まれています。次のリンクから今までの動画を楽しむことができます。⇒

2020

2021

2022

2023

2024

イースター島では毎年2月初旬にタパティ (Tapati) という祭が催されています。島の文化を後世に伝えるための2週間に渡る大きな行事です。そこでは kaikai も競技として競われています。ラパヌイのテレビ局のチャネル から動画を視聴することができます。どのように kaikai に合わせて pa ta'u ta'u が詠唱されるかを観てみるとよいでしょう。

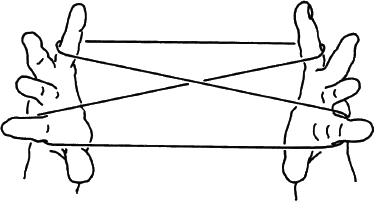

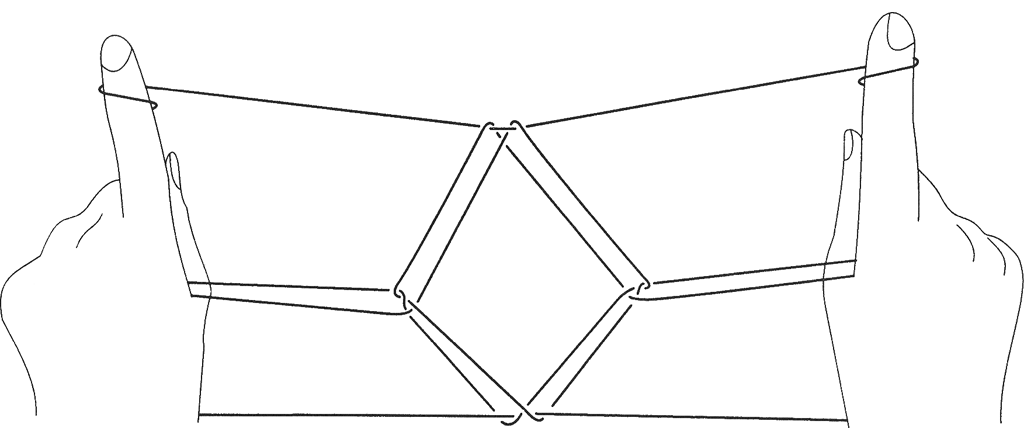

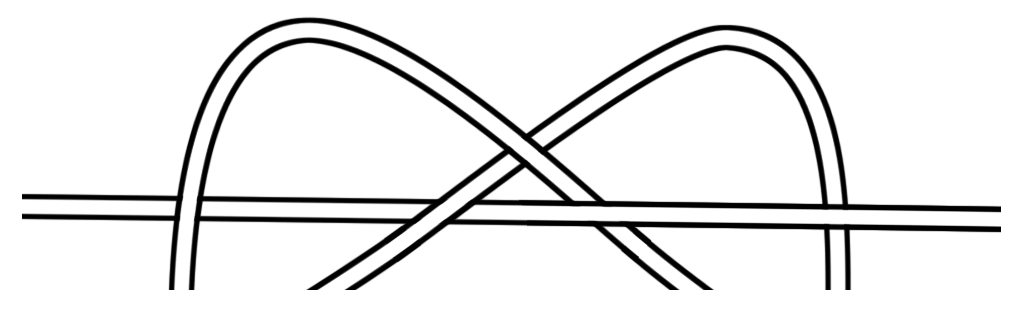

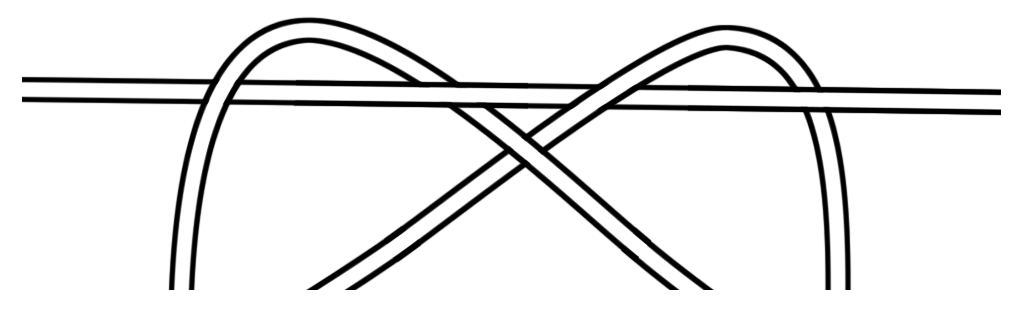

ここで、パスクアンシーケンスについて説明します。パスクアンシーケンスは、次のような手順です。(以降、イラストは BSFA 19 から引用)

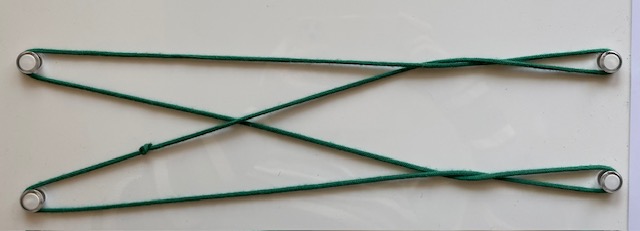

イースター島の構え。

親指で下から小指向こうの糸を取る。

親指でどれかの糸を取る。

これによってさまざまな変化が生じます。

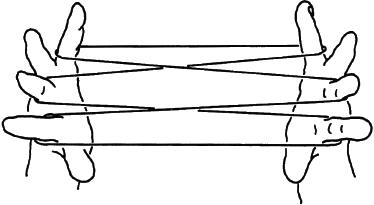

小指の糸を外し、小指で親指向こうの糸を取り、親指の糸を外す。

親指で小指手前の糸を取る。

このとき親指で他の糸を取ってから小指の糸を取ることがあり、ここでも変化が生じます。

ポポ (popo)、ハカヒチ (hakahiti)。

ポポと呼ばれる操作は次のように行います。(中指に糸がかかっていないときは人差指で押さえます)

親指で人差指手前の糸を人差指の近くで取る。

親指下の輪を上の輪を越えて外し(ナバホ取り)、その輪を中指腹で中指の輪の中で指元に押さえる。

ポポに続けてハカヒチと呼ばれる操作が行われます。(人差指でポポを行ったときは人差指で展開します)

小指 (と薬指) の糸を外し、中指を向こうから上へ回して展開する。

人差指で行うポポ、ハカヒチは、はしご展開の操作と同じです。

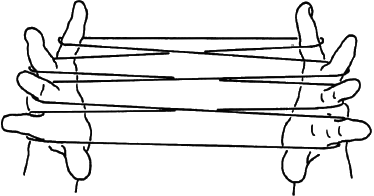

イースター島展開。

ハカヒチで終わるあやとりもありますが、続けて異なる展開操作を行うことがあります。

中指の糸をそっと外し、親指と人差指の間の糸にかかる輪の上の糸を中指で取り、展開する。

実際のあやとりにはいくらか例外がありますが、変化を生むのは、3 と 5 の部分だけであることがわかります。いくつか実例を示しましょう。

オホ ケロ (‘Oho Kero) というあやとりは、もっとも基本的なパスクアンシーケンスのあやとりで、次のように取ります。これは、よく知られた四段ばしごです。

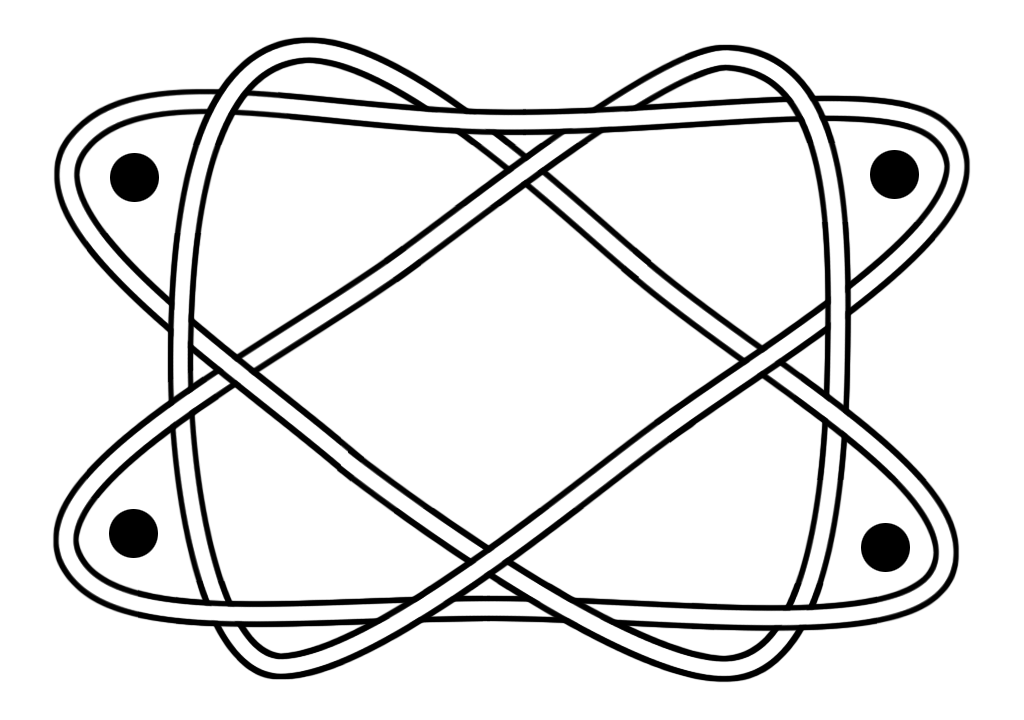

‘Oho Kero

イースター島の構え2。

親指で下から小指向こうの糸を取る。

親指で人差指向こうの糸を取る。

小指の糸を外し、小指で親指向こうの糸を取り、親指の糸を外す。

親指で小指手前の糸を取る。

ポポ、ハカヒチ。

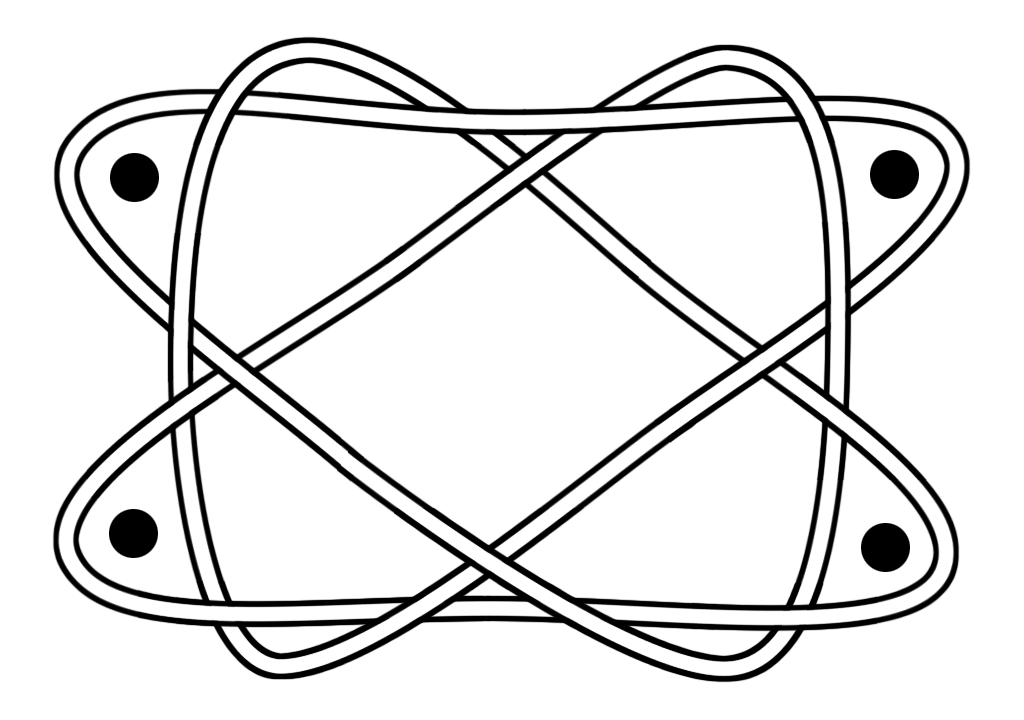

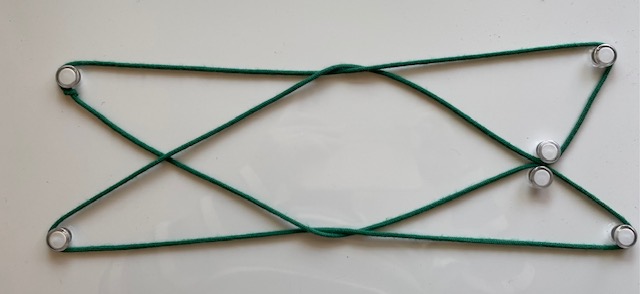

オホ ケロ をイースター島の構え3で始めると、オリト (Orito) になります。

Orito

イースター島の構え3。

親指で下から小指向こうの糸を取る。

親指で人差指向こうの糸を取る。

小指の糸を外し、小指で親指向こうの糸を取り、親指の糸を外す。

親指で小指手前の糸を取る。

ポポ、ハカヒチ。

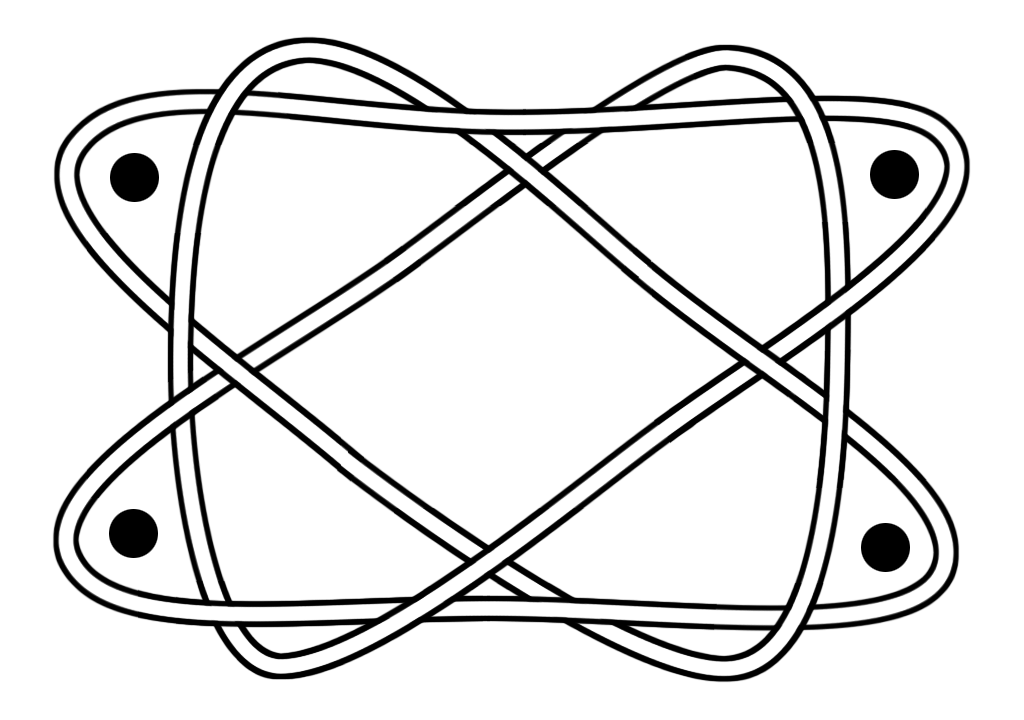

3 を変化させると、イ アナケナ アウ イ マテ アイ (I ‘Anakena au i mate ai) になります。

I ‘Anakena au i mate ai

イースター島の構え3。

親指で下から小指向こうの糸を取る。

親指で中指手前の糸を取る。

小指の糸を外し、小指で親指向こうの糸を取り、親指の糸を外す。

親指で小指手前の糸を取る。

ポポ、ハカヒチ。

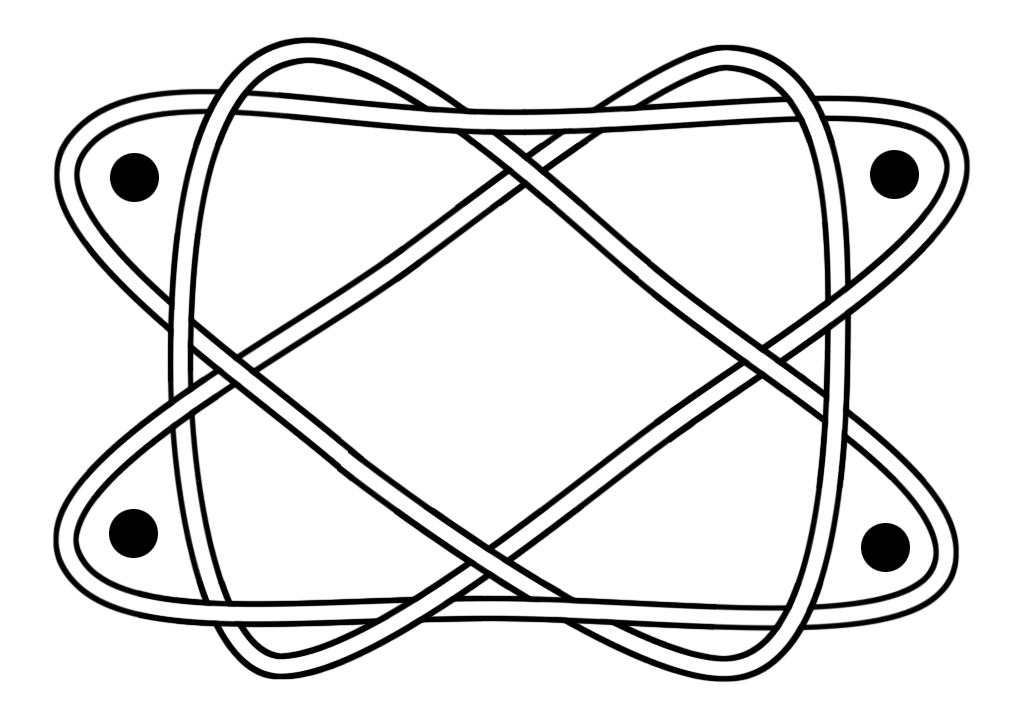

これにイースター島展開を加えると、コピティ カウ ヘヌア (Kopiti Kau Henua) になります。

Kopiti Kau Henua

イースター島の構え3。

親指で下から小指向こうの糸を取る。

親指で中指手前の糸を取る。

小指の糸を外し、小指で親指向こうの糸を取り、親指の糸を外す。

親指で小指手前の糸を取る。

ポポ、ハカヒチ。

イースター島展開。

3 を変化させると、マタ ヌイ,マタ イティ (Matâ nui, matâ iti) になります。これは、オリト にイースター島展開を加えたものです。

Matâ nui, matâ iti

イースター島の構え3。

親指で下から小指向こうの糸を取る。

親指で人差指向こうの糸を取る。

小指の糸を外し、小指で親指向こうの糸を取り、親指の糸を外す。

親指で小指手前の糸を取る。

ポポ、ハカヒチ。

イースター島展開。

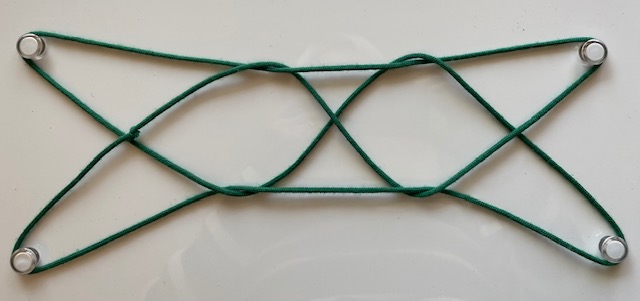

5 を変化させると、モトゥ ロア (Motu Roa) になります。

Motu Roa

イースター島の構え3。

親指で下から小指向こうの糸を取る。

親指で人差指向こうの糸を取る。

小指の糸を外し、小指で親指向こうの糸を取り、親指の糸を外す。

親指を上から人差指の輪の中に入れ、中指手前の糸を取る。

ポポ、ハカヒチ。

イースター島展開。

さらに 3 を変化させると、クハとラチ (E Kuha e Rati) になります。

E Kuha e Rati

イースター島の構え3。

親指で下から小指向こうの糸を取る。

親指で人差指手前の糸を取る。

小指の糸を外し、小指で親指向こうの糸を取り、親指の糸を外す。

親指を上から人差指の輪の中に入れ、中指手前の糸を取る。

ポポ、ハカヒチ。

イースター島展開。

コピティ カウ ヘヌア をイースター島の構え4で始めると、ハヌアヌア メア (Hanuanua mea) になります。

Hanuanua mea

イースター島の構え4。

親指で下から小指向こうの糸を取る。

親指で中指手前の糸を取る。

小指の糸を外し、小指で親指向こうの糸を取り、親指の糸を外す。

親指で小指手前の糸を取る。

ポポ、ハカヒチ。

イースター島展開。

ラパヌイでは、あやとりを作り詠唱を唱えることによって、何か魔法のような超自然的な力が現れると信じられていました。この力のことをマナ (mana) と言います。子供たちはあやとりを習い、部族の神聖な儀式の知識や木彫の技術などを身に着けたそうです。あるラパヌイの少女は美しいナウルのあやとりを見せられて、「詠唱はどこにあるの? 詠唱がなければあやとりにはマナがない。祖先の力がない。ただの意味のないデザインよ」と言いました。あやとりにまつわる神がかった言い伝えは、イヌイットやナバホなど世界各地にあります。われわれは、そういったことを抜きに、単なる娯楽としてあやとりを楽しむことがほとんどでしょう。この記事では詠唱の紹介はしていないのですが、あやとりにはもっと神秘的な側面があることを意識しなければならないのかも知れません。

k16@ISFA

〔追記〕

2025年のTapatiの動画 で演じられている kaikai は以下の通りです。(時間はおおよその位置)

港区立伝統文化交流館で昔遊び その5 2025/05/24

開催場所:港区立伝統文化交流館1階情報コーナー

開催日時:2025年5月17日(土)11:00〜15:00

教える人:お手玉(たま川お手玉の会)、折り紙(たま川お手玉の会)、あやとり(国際あやとり協会(日本)の有志)

参加人数:お手玉、折り紙、あやとり(31人)

港区で行われた「みなとパーク芝浦フェスティバル」の一環として、港区立伝統文化交流館で「昔遊びの会」を開催しました。

「たま川お手玉の会」と国際あやとり協会(日本)の有志が「昔遊びの会」として、お手玉と折り紙とあやとりを教え遊ぶ活動を行いました。

あやとりだけではなく、お手玉や折り紙をすることによって、子どもたちが自ら自由に、遊びを選ぶことができます。

お手玉はその子の発達段階に合わせて、頭にのせておじぎをしたり、放り投げて受け取ったりして遊びました。折り紙は独楽を作りました。

お手玉と折り紙は、あやとりをやりたい子どもの妹弟の受け皿になったり、はしゃぐ子どもたちの居場所になります。そのおかげで私たちはあやとりに集中できるのです。

玉川お手玉の会の皆さんに感謝です。

さて、ここからはあやとりの話に特化したいと思います。

国際あやとり協会(日本)の有志はあやとりで協力しました。

前回に引き続き、会場に青木萬里子先生作のあやとりのタペストリーが飾られ、雰囲気を盛り上げました。(会場には五月人形の兜が2箇所飾られました)

今回は、日本の「ほうき」とシベリアの最東端チュコート半島に住むチュクチの人々の「シベリアの家 」のとり方を1枚のチラシにして、持ち帰ることが出来るようにしました。

「ほうき」は、むしろ若いお母さんたちに喜ばれました。ここで「ほうき」を覚えて、抱っこしている子どもにいつか教えたいとおっしゃっていました。

小学年低学年の女の子は、「シベリアの家」に挑戦し、みごととれるようになりました。その後、「テントの幕 」にも挑戦し、何度も失敗しながら仕上げたときは、周囲の大人たちも感動をもらいました。

今回、グランドマスター(すべての種目に合格した)を習得した男の子が教え方を学びたいとやってきました。彼は周りの人たちの教え方を見て学んだり、自分も新しい技を教えてもらいながら、自然に教えることを学んでいるようでした。

小さな可愛い娘さんに誘われて、初めてあやとりをするお父さんの微笑ましい姿もありました。

5月ですから、兜ももちろんやってみましたよ。

ここでは書ききれないほど、様々な人間模様が交差した楽しいひとときでした。

また2階では、紙芝居や歌のお姉さんのパフォーマンスがあり、パフォーマンスが始まると、親子は激減、終わると和室がいっぱいになる現象が起きて、それはそれでメリハリがある楽しい時間でした。

このような楽しい場を用意してくださった港区立伝統文化交流館の皆さまに感謝致します。ありがとうございました。

教えた人:伊藤ひで、吉井よし子、青木萬里子、杉林武典、服部知明、吉田仁子、青木幸久(写真担当)

報告:吉田仁子@ISFA & 写真提供:青木幸久

ナウルの「太陽」 2025/05/17

ナウルの「太陽(Ekwan)」というあやとりがあります。

Ekwan I : cited from "The String Figures of Nauru Island"

これと同じできあがりのあやとりは数多くあり、さまざまな方法で作られています。しかし、注意深く観察すると、いくつかは糸のかかり方が異なっているのがわかります。伝承されているあやとりでは、回転や鏡像を同一視したとき、取り方が示されているのは3通りが知られています。代表的なあやとりは以下です。(ここでは取り方の違いは扱いません)

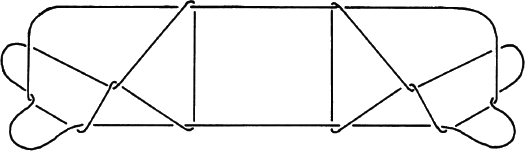

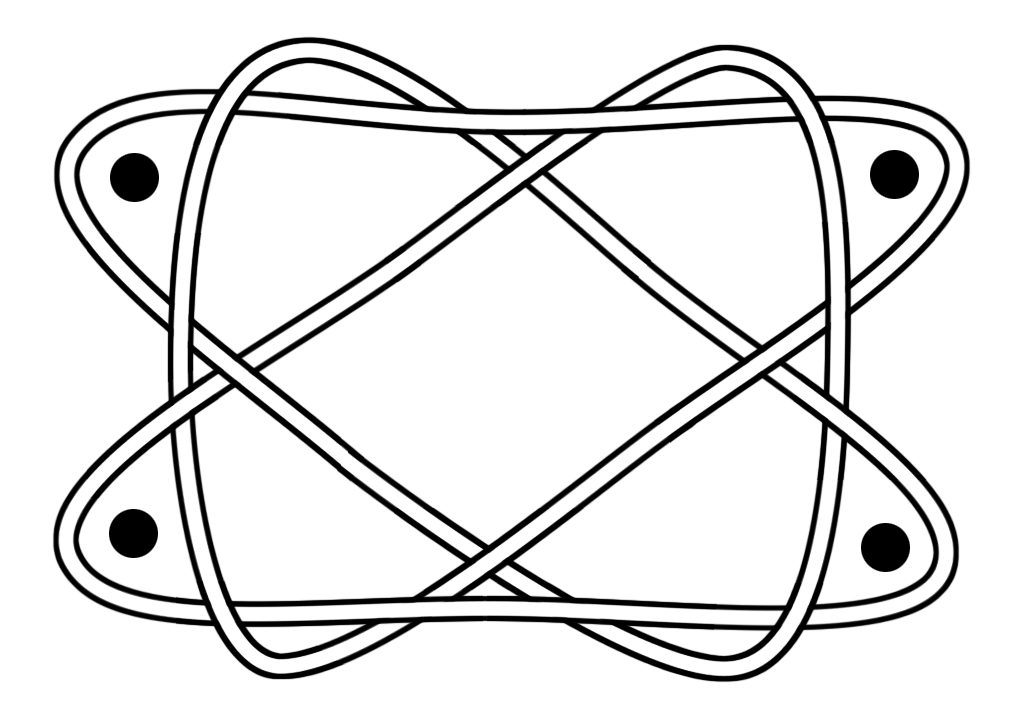

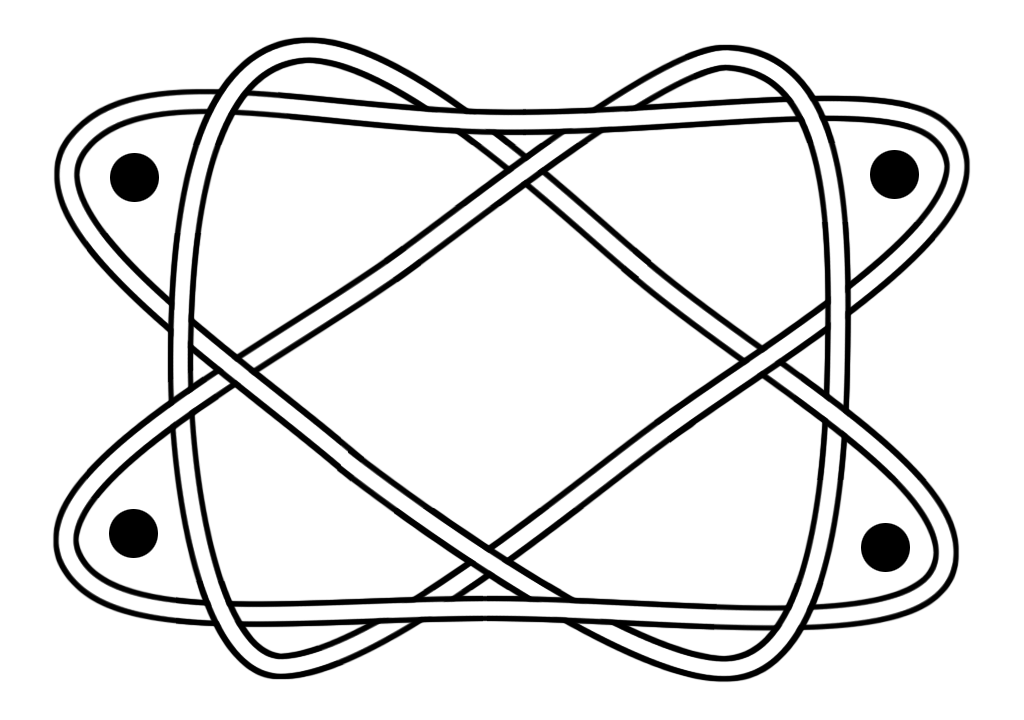

このようなパタンを J. D'Antoni氏は DWD (Double-Walled Diamond) と呼びました。ほとんどの DWD のあやとりは「ナウルの太陽 I」と同じできあがりです。さて、DWD には何通りのパタンがあるのでしょうか。DWD の全パタンを網羅的に分類解析したのは、おそらく D'Antoni氏が最初です。そこで氏は単純な輪(普通のあやとりで用いる絡みのない輪)から作成でき、できあがりが安定しているパタンは、回転鏡像を同一視して9通りあると結論付けています。しかし、残念ながらそこには回転鏡像で同一なパタンが含まれていることがわかっています。それらを同一視すると5通りとなります。なお、安定したパタンとは、できあがりを手に持ったときに形が崩れず DWD が維持されるものです。

M. Probert氏は、もうひとつ別のパタンがあることを見つけ、総数は 6通りであることを発表しました。D'Antoni氏は A の糸の配置の組み合わせを検索していたために、B の配置を見逃していたのです。A は安定したパタンにはなりません。

A

B

安定したパタンは、単純な輪では作ることができないものも含めると44通りあります(興味のある方はこちら )。その中で、単純な輪から作ることができるのは 6通りしかありません。以下に 6通りのパタンを示します。「ナウルの太陽 I」は #8、「ナウルの太陽 II」は #7、「ガイアナの星」は #2 に対応します。

ちなみに、Lutz に掲載されている「ガイアナの星」は、完成形が実際のできあがりと鏡像です。Roth に掲載されている完成形は #1 のものになっていて、取り方と一致していません。

#1、#30の取り方はD'Antoni氏が、#31はProbert氏がそれぞれ創作していますので、ここで紹介しておきます(多少アレンジしてあります)。できあがりは上の図と必ずしも一致しませんが、回転鏡像によって同一になります。回転はできあがりを床に置くなどしてひっくり返したりすると得られます。鏡像は左右の手を逆にして取ることで得られます。なお、D'Antoni氏は、自身の方法は洗練されていないので、誰かがより洗練された方法を見つけることを望んでいます。チャレンジしてみてはいかがでしょう。

#1

人差指の構え。

右小指で右親指向こうの糸を取る。

右人差指で右小指手前の糸を取り、右小指の糸を外す。

右人差指上の糸を右小指に移す。

右親指で右小指手前の糸を取る。

右人差指で右親指向こうの糸を取り、右親指の糸を外す。

右人差指上の糸を右親指に移す。

左人差指の輪を向こうへ1回転ひねる。

右人差指の糸を外す。

右人差指で左人差指の輪を上から取り、左人差指の糸を外す。

右親指で右人差指手前の糸を、右小指で右人差指向こうの糸を取り、右人差指の糸を外す。

右親指と右小指でナバホ取りする。

右親指で左親指の輪を上から、右小指で左小指の輪を上からそれぞれ取り、左親指と左小指の糸を外す。

右手の指先を手前へ向け、左親指で右小指の2本の糸を向こうから(指元から)取り、右小指の糸を外す。

小指で親指向こう下の糸を取る。

カロリン展開。

#30

人差指の構え。

右人差指の糸を外す。

右人差指で右親指向こうの糸を取る。

右人差指で左掌の糸を取り、ナバホ取りする。

右人差指の輪を手前へ半回転ひねる。

右親指を下から右人差指の輪の中に入れ、右小指手前の糸を取り右小指の糸を外す。

右小指で右人差指の糸の下から右親指向こう上の糸を取り、右親指上の糸を外す。

右人差指の輪をつまんで外し、右小指の輪の中に上から入れて右人差指にかけ直す。

右親指の輪をつまんで外し、右人差指の輪の中に上から入れて右親指にかけ直す。

左人差指の輪を向こうへ半回転ひねる。

左親指を下から左人差指の輪の中に入れ、左小指手前の糸を取り左小指の糸を外す。

左小指で左人差指の糸の下から左親指向こう上の糸を取り、左親指上の糸を外す。

左親指で左人差指手前の糸を取る。

左中指で左親指向こうの糸を取り、左親指の糸を外す。

左中指の糸を左親指に移す。

人差指の糸を外す。

人差指で親指手前の糸を取り、親指の糸を外す。

親指で下から小指手前の糸と人差指手前の糸を取り、人差指の糸を外す。

カロリン展開。

#31

人差指の構え。

人差指の糸を親指に移す。

右中指を右親指向こう上の糸の下から右親指下の輪の中に上から入れ、右小指の輪の中に上から入れる。

右人差指で右小指手前の糸を取り、右中指を放す。

右小指の糸を外す。

右人差指の糸を右小指に移す。

人差指で親指手前上の糸を取り、親指上の糸を外す。(両手)

右親指で右人差指の糸の下から右小指手前の糸と右人差指手前の糸を取り、右親指中の糸をナバホ取りする。

右人差指の糸を外す。

右親指上の糸を右人差指に移す。

右親指を下から右人差指の輪の中に入れ、右小指手前の糸を取り、右小指の糸を外す。

右小指で右人差指の糸の下から右親指向こう上の糸を取り、右親指上の糸を外す。

右親指で右人差指手前の糸を取る。

右中指で右親指向こうの糸を取り、右親指の糸を外す。

右中指の糸を右親指に移す。

左親指の糸を左人差指に移す。

左親指を下から左人差指下の輪の中に入れ、左人差指手前上の糸を取る。

人差指の糸を外す。

人差指で親指手前の糸を取り、親指の糸を外す。

親指で下から小指手前の糸と人差指手前の糸を取り、人差指の糸を外す。

カロリン展開。

k16@ISFA

〔追記〕2025/06/11

佐藤直翔さんが、#1 と #30 の新しい取り方を考案してくれました。

2025年春の小規模検定 報告 2025/04/28

2025年の2月、3月、4月の3ヵ月間に計6回の小規模検定を実施致しました。

小規模検定は、オリンピックセンターでのあやとり検定が時間内に終了しきれないと判断した時に、都内在住の方数名にお願いして、日時と場所を変更して受験していただく事に致しました。また検定員の方はオリンピックセンターでの検定は受験できないので、小規模検定であやとりマスターの資格を取得された方も何人かおられました。

場所は東京の世話人宅で、上級指導員の先生に検定をお願して実施致しました。

2月は8日と22日、3月は8日と15日、4月は5日と12日のいづれも土曜日の午後で、第1部は13:00~14:30の間に2~3人、14:30~15:00のテイータイムを挟んで15:00からの第2部は講習も含めると2人位が限度でした。

オリンピックセンターでのあやとり検定は1人が1日に受験できるのは上限10回までとなっていますが、小規模検定では、時間的に余裕があるため、1日に上限を決めていないので、1日に希望すれば何回でも受験できるのが特典になっています。

従って、1日で「あやとり教室指導員」の資格を取得された方や「あやとりマスター」の資格を取得された方が多かったです。

2月8日の第5回小規模検定から順に検定で取られた写真を掲載させていただきます。

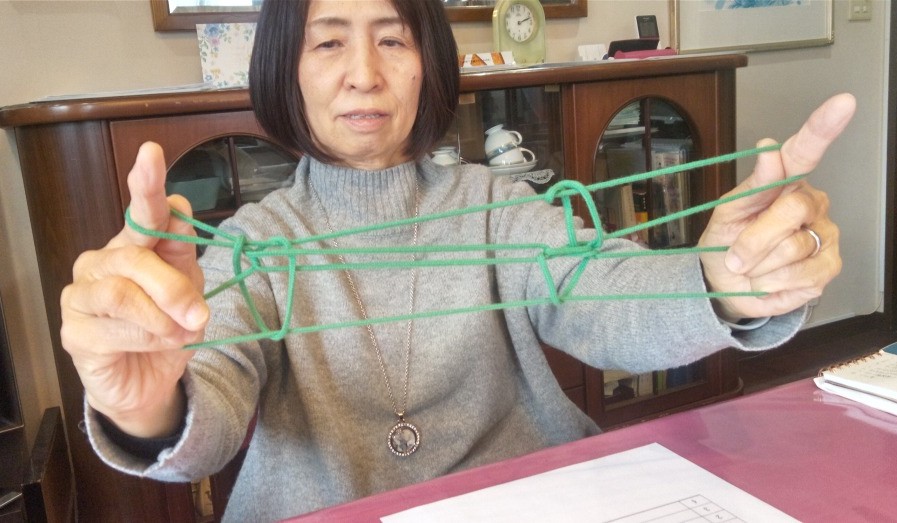

第5回小規模検定

おに

塩の家

中級マスター取得

シベリアの家

鳥の巣

2匹の子鹿

マンモス

山間の日の出

上級マスター取得

第6回小規模検定

中級マスター取得

H先生「花かご」指導

花かご

四段ばしご

流れ星

そりを引くトナカイ

初級全て合格です

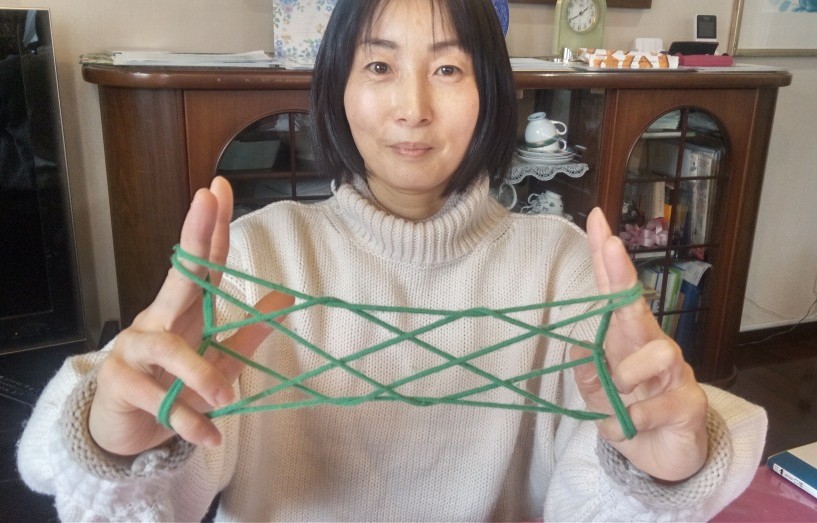

第7回小規模検定

ライアの花

白鳥

中級マスター取得

テントの幕

そりを引くトナカイ

七つのダイヤ

草ぶきの小屋

初級マスター取得

第8回小規模検定

そりを引くトナカイ

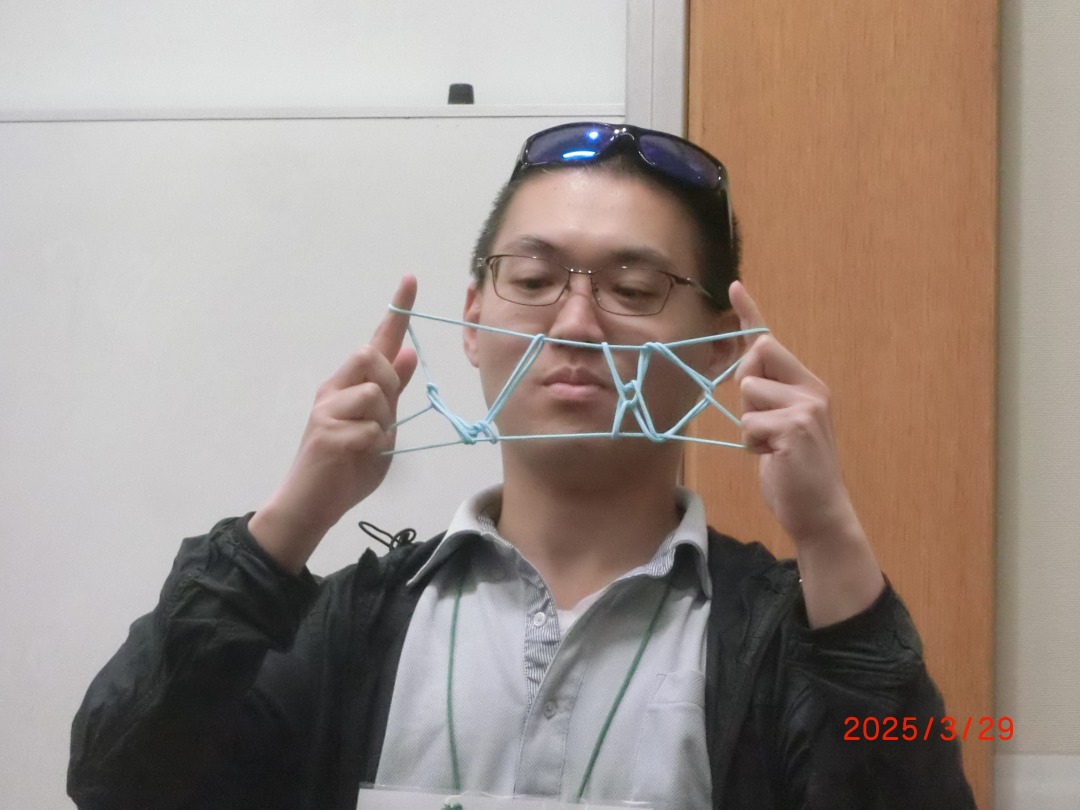

天の川

上級マスター取得

かもめ

つがいのライチョウ

初級マスター取得

ねずみの顔

山の上のお月さん

初級マスター取得

富士にかすみ

七つのダイヤ

小舟~カニ(1)

小舟~カニ(2)

第9回小規模検定

白鳥

小舟~カニ

キツネとクジラ

テリハボクの花

「あやとり教室指導員」資格取得

第10回小規模検定

七夕

流れ星

草ぶきの小屋

全ての級に合格

グランドマスター取得

2匹の子鹿

テリハボクの花

「あやとり教室指導員」資格取得

耳の大きな犬

小舟~カニ

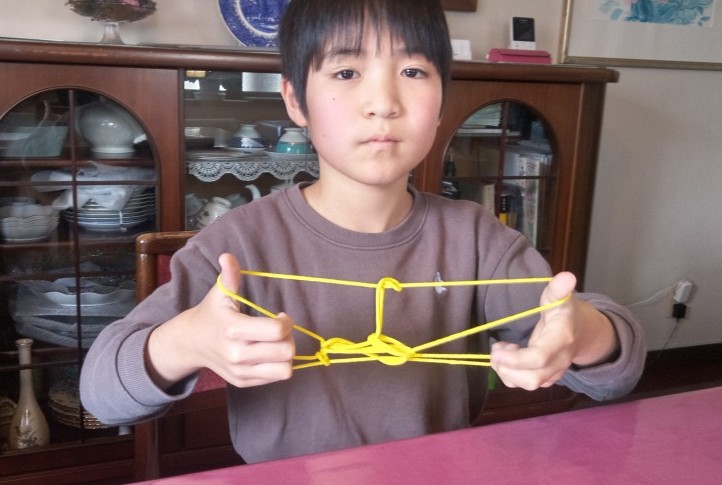

「あやとり教室指導員」資格取得HO君

空手の世界大会に参加したHO君は精神統一するのにあやとりは最適だと話しています。

小規模検定で「あやとり教室指導員」や「あやとりマスター」の資格を取得した方々の今後の活躍に期待しています。 2025年4月末日

報告:野口廣記念あやとり講習会・検定 世話人 野口とも@ISFA & 写真提供:金政奈美、大岩仁実、野口とも@ISFA

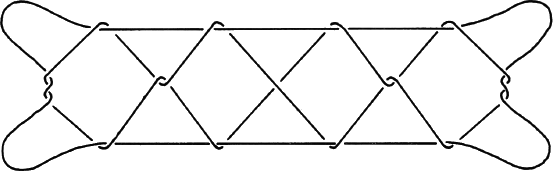

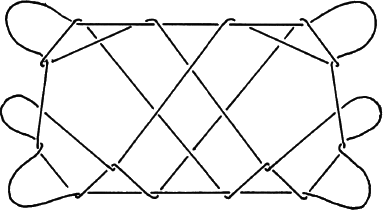

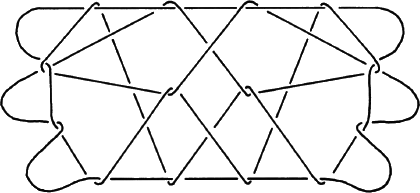

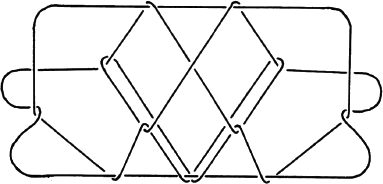

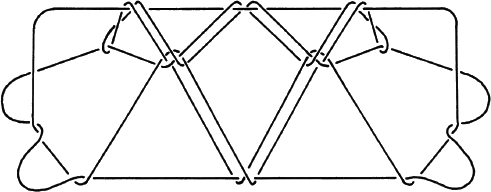

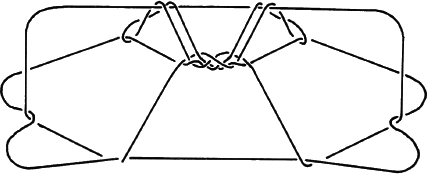

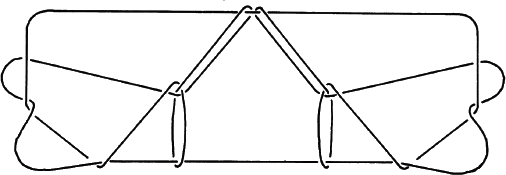

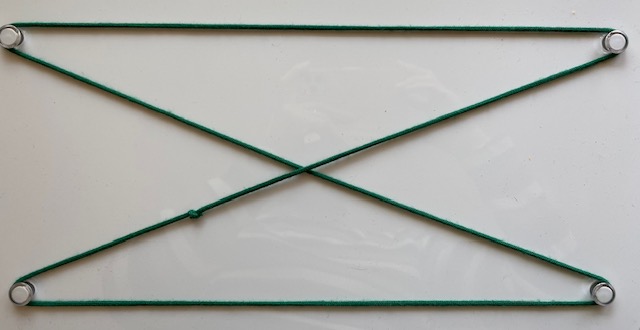

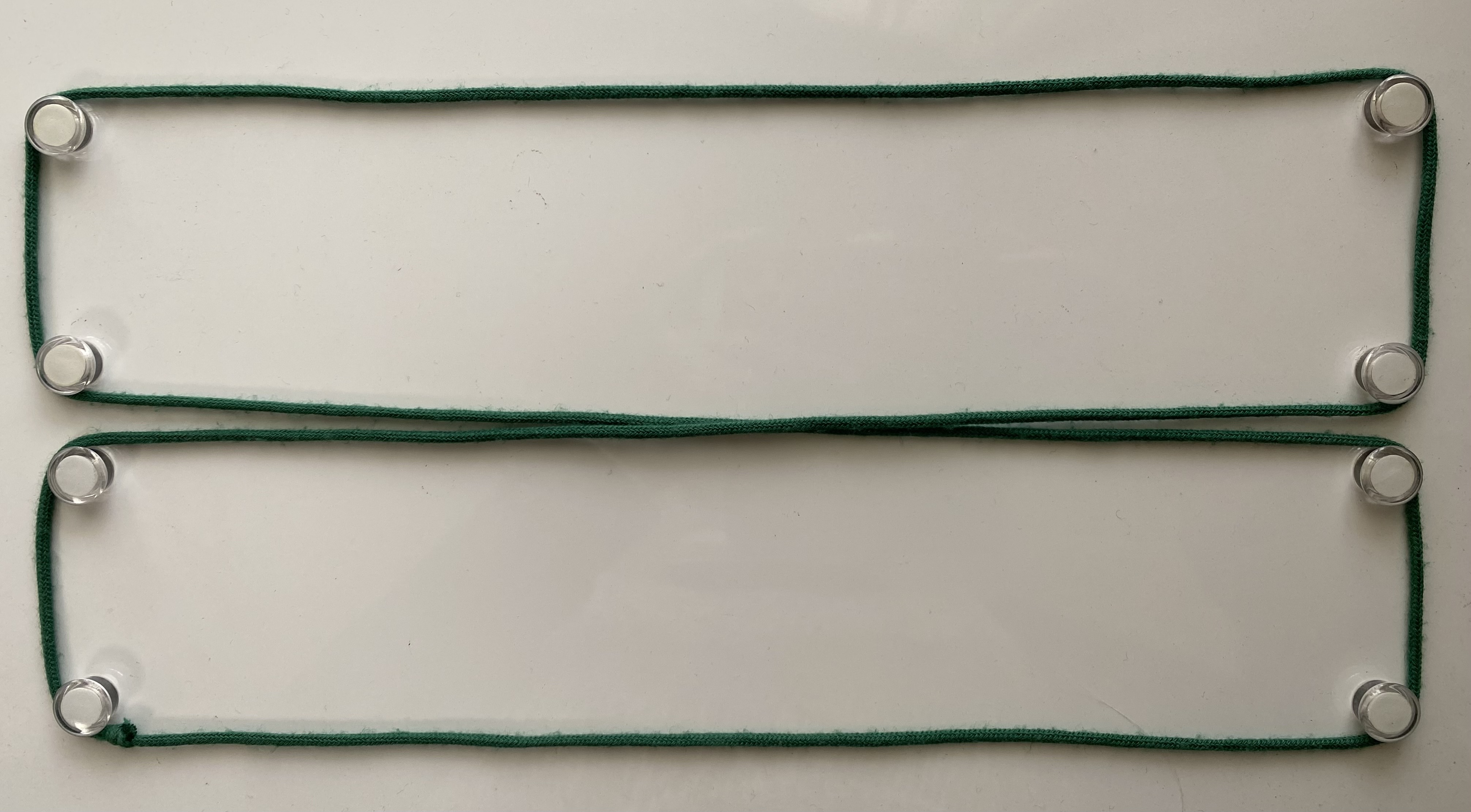

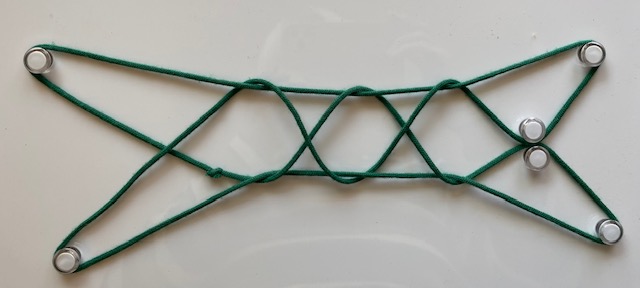

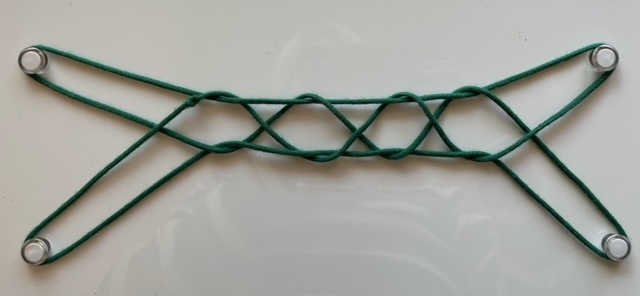

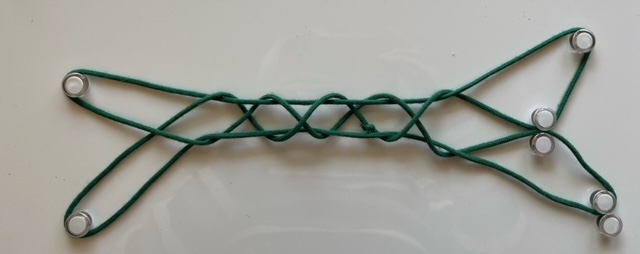

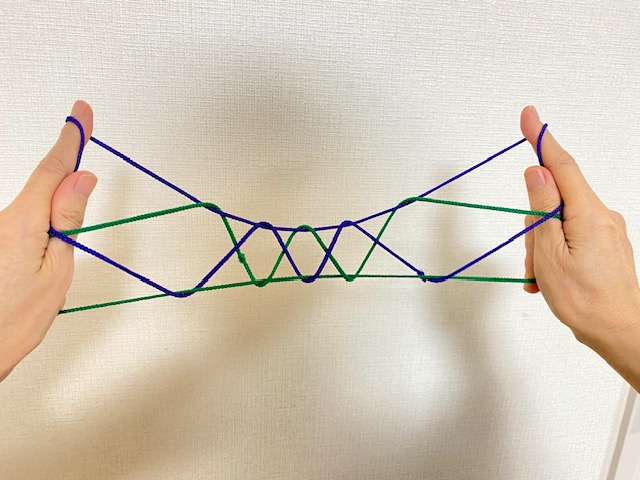

ダイヤモンドを1個ずつ増やしたり減らしたりする方法(マヌジエの槍の応用)

2025/04/20

「マヌジエの槍」はナウルの美しいあやとりで、ダイヤモンドが2個ずつ増える繰り返しの操作があります。

ここでは、それを応用した1個ずつダイヤモンドを増やす方法を紹介します。

これを簡単に文章にすると、「マヌジエの槍のとり方をその1、その2に分けて、交互に行うと1個ずつダイヤモンドが増える」と言うことになります。

マヌジエの槍の2個ずつ増える操作を分けたら1個ずつ増やすことができるのですから、その面白さを皆様にも味わって欲しいと思いました。(「マヌジエの槍」の完成形は オセアニアのあやとり 2 の表紙を見てください。取り方はこちら )

まず、定型操作を定義しておきます。

マヌジエの槍その1

右親指と右小指の糸を内側へ一回転ひねる。

マヌジエの槍その2

右親指で右小指手前の糸を取る。

右人差指で右親指向こうの糸を取り、右親指の糸を外す。

右人差指の糸を右親指に移す。

右小指で右親指向こうの糸を取る。

右人差指で右小指手前の糸を取り、右小指の糸を外す。

右人差指の糸を右小指に移す。

カロリン展開へ整える

人差指で親指手前の糸を取り、親指の糸を外す。

親指で下から小指手前の糸と人差指手前の糸を取り、人差指の糸を外す。

人差指で親指向こうの糸を取り、親指でその人差指で取った糸を人差指に押し付けながら掌を向こうへ向けて展開する。

カロリン展開前の状態に戻す

親指の糸を外す。

親指で人差指向こうの糸を取り、人差指の糸を外す。

ダイヤを増やす

ダイヤ0個から始めて、1個ずつダイヤを増やしてみましょう。

ダイヤ0個

人差指の構え。

小指の糸を外す。

人差指の糸を小指に移す。

カロリン展開へ整える。— ダイヤのない状態です

ダイヤ1個

カロリン展開前の状態に戻す。

マヌジエの槍その1。

カロリン展開へ整える。— これでダイヤが1個できました

ダイヤ2個

カロリン展開前の状態に戻す。

マヌジエの槍その2。

カロリン展開へ整える。— これでダイヤが2個できました

ダイヤ3個

カロリン展開前の状態に戻す。

マヌジエの槍その1。

カロリン展開へ整える。— ダイヤが3個になりました

ダイヤ4個

カロリン展開前の状態に戻す。

マヌジエの槍その2。

カロリン展開へ整える。— ダイヤが4個になりました

ダイヤ5個

カロリン展開前の状態に戻す。

マヌジエの槍その1。

カロリン展開へ整える。— ダイヤが5個になりました

このように「マヌジエの槍その1」「マヌジエの槍その2」を交互に繰り返すことによって、無限に1個ずつダイヤを増やすことができます。

ここでは「マヌジエの槍その1」から始めましたが、「マヌジエの槍その2」から始めて交互に繰り返しても、同様にダイヤを1個ずつ増やすことができます。

左手で操作すれば、左側にも増やすことができます。

ダイヤを減らす

これを裏返して同じことを繰り返すと、1個ずつダイヤを減らすことができます。

ダイヤ4個の 16まで取ったら次のように取ってみましょう。

ダイヤ3個

カロリン展開前の状態に戻す。

糸を前後に裏返して持ち替える。(元の親指の輪を小指に、元の小指の輪を親指に)

マヌジエの槍その2。

カロリン展開へ整える。— ダイヤが3個になりました

ダイヤ2個

カロリン展開前の状態に戻す。

マヌジエの槍その1。

カロリン展開へ整える。— ダイヤが2個になりました

以降続けていって、ダイヤが0個になると、繰り返しでまた増やすことができます。

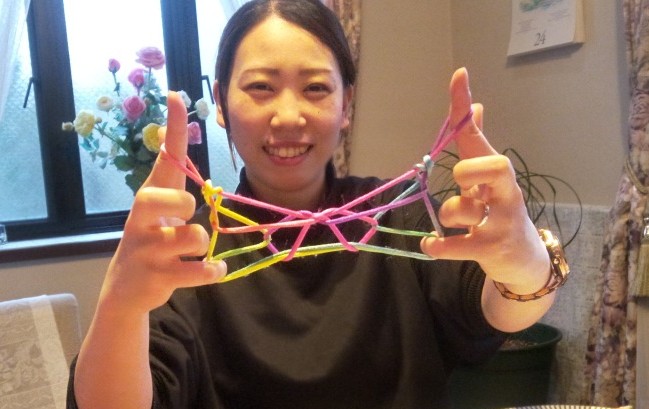

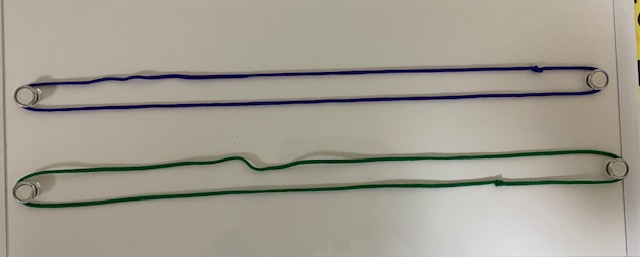

2本の紐で作る

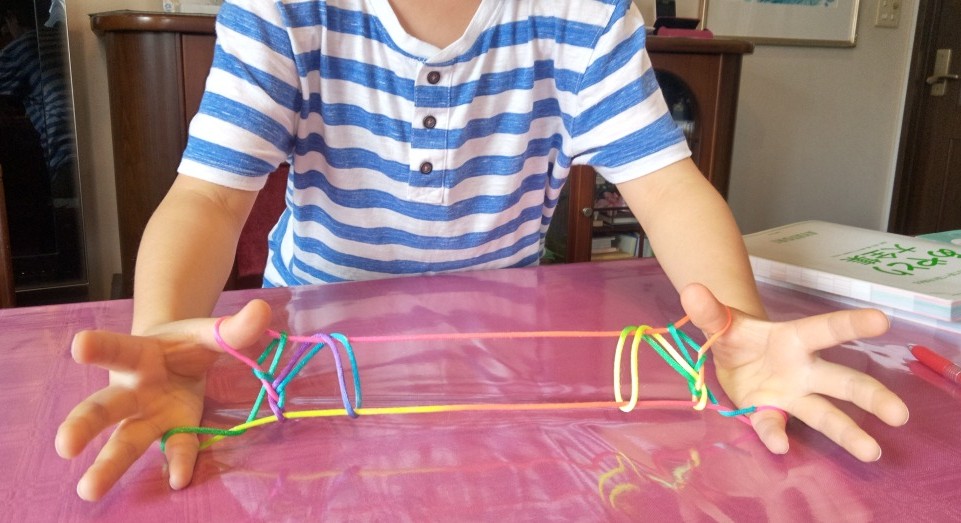

次は2本の紐を親指小指にそれぞれかけた状態から、上記の手順で取ったものです。2色の紐を使うと、交互に色がきれいに出ます。(2本の紐を使うのは長谷川浩氏の発案)

最後に

これからお話することは、あくまで私の憶測に過ぎません。

「マヌジエの槍」はあまりにも素晴らしいので、「マヌジエの槍」自体が後世に残り、あとの、このような細かいことは、忘れ去られたのではないでしょうか。

改めてナウルの人々に感服する次第です。

吉田仁子@ISFA

第35回野口廣記念あやとり講習会・検定報告 2025/04/12

2025年3月29日(土)に東京代々木のオリンピック記念青少年総合センターにて「第35回野口廣記念あやとり講習会・検定」が開催されました。

この日は残念ながら小雨交じりの肌寒い日となりましたが、会場となる3階の教室の大きな窓からは満開の桜が見事でした。

欠席者は1名のみ、今回も全国各地から多くの方がお集り下さり、盛会でした。

講習会は司会者の挨拶の後、各指導員がそれぞれ指導するあやとりの実演を行いました。

初級は5人の先生によって「カニ・納豆・女の子」「菊水」「ぱんぱんほうき」「ふじさん」「1段ばしご、2段ばしご」「3段ばしご」「4段ばしご」「5段ばしご」「6段ばしご」「ねずみの顔」「シベリアの家」「ハワイのさかな」「鳥の巣」などが取り上げられました。

指導員による実演会

初級(菊水)

中級も5人の先生によって「かもめ」「テントの幕」「たくさんの星」「火山」「さんご」「カヌー・たつまき」「2匹の子鹿」「ナバホの蝶」等が取り上げられました。

中級(テントの幕)

中級(2匹の子鹿)

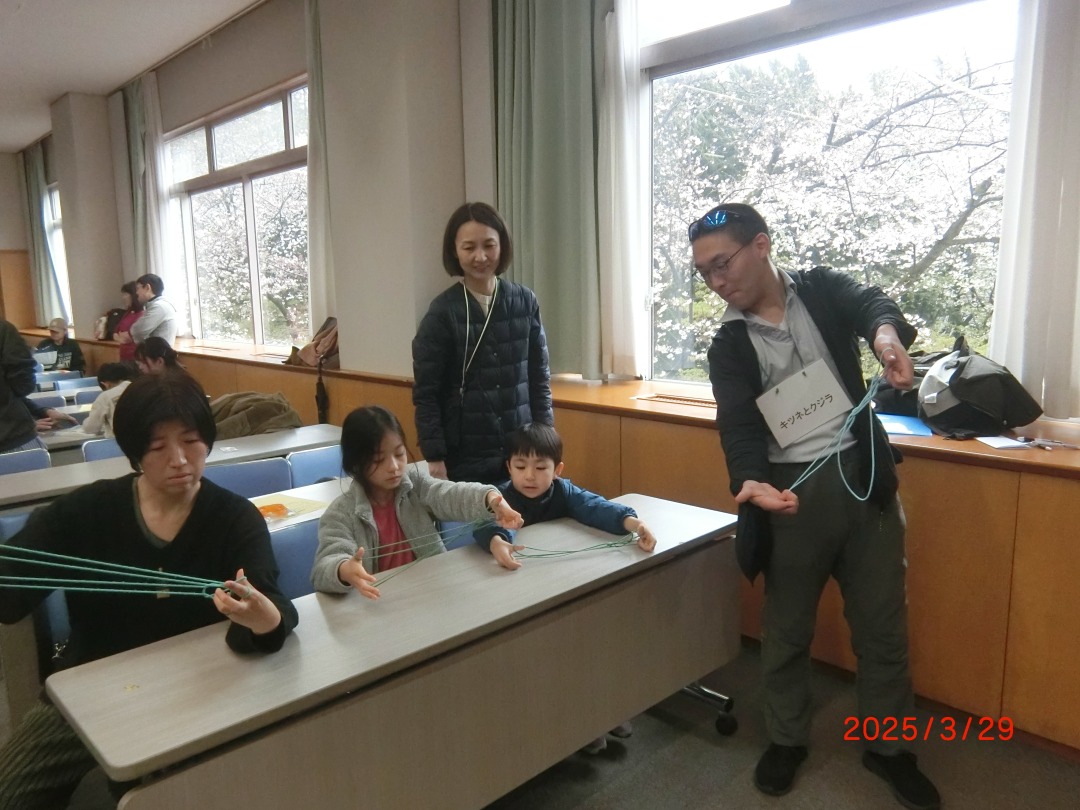

上級は4人の先生によって「白鳥」「三つの星」「つがいのライチョウ」「キツネとクジラ」など最も難しいとされるあやとりが取り上げられました。

上級(つがいのライチョウ)

上級(キツネとクジラ)

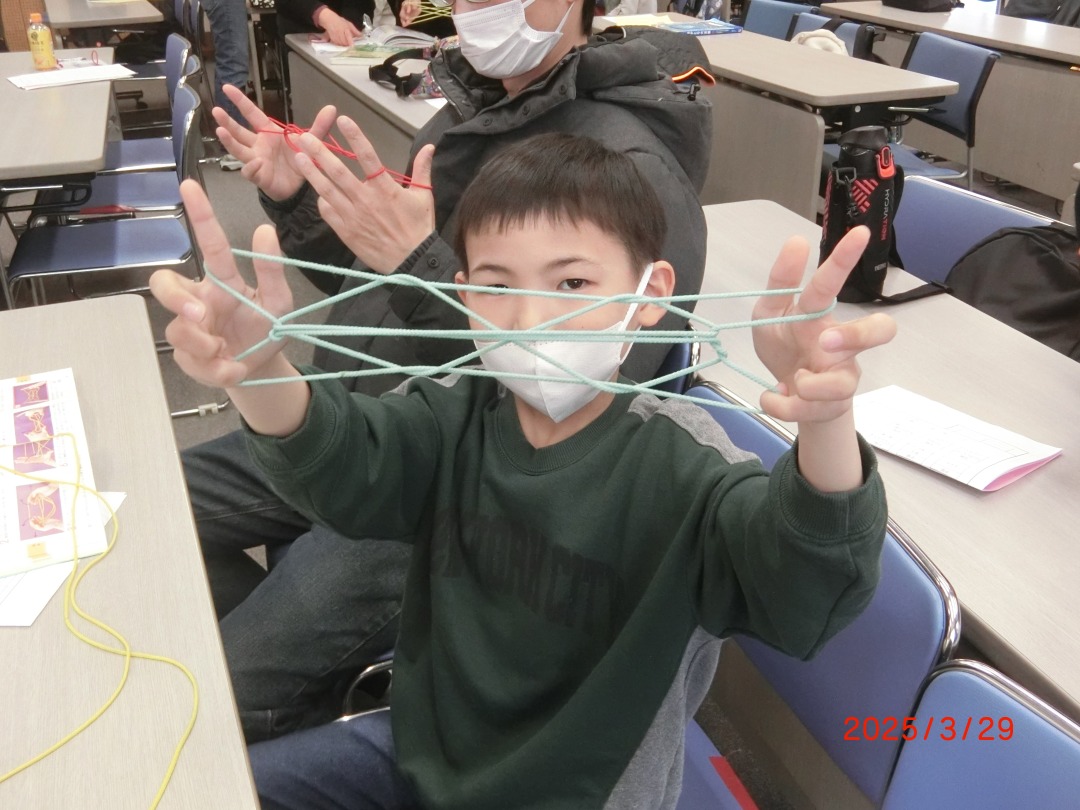

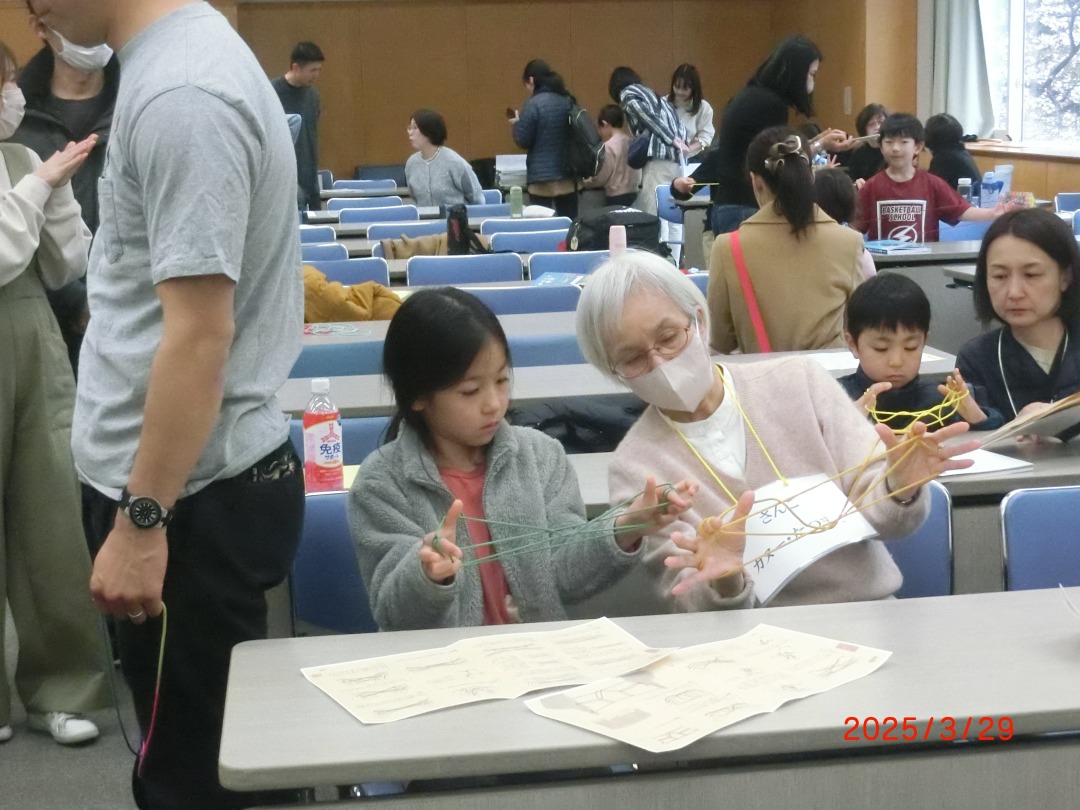

指導員の実演会の後、参加者はそれぞれ覚えたいあやとりの先生の所に集まって講習会が始まりました。

講習会風景

初級クラス「カニ・納豆・女の子」

初級クラス「菊水」完成

中級クラス「かもめ」に挑戦

講習会風景2

中級クラス「さんご」

上級クラス「白鳥」指導

上級クラス「三つの星」

上級クラス「キツネとクジラ」

上級クラス「キツネとクジラ」完成

講習会は午後3時までで終了です。

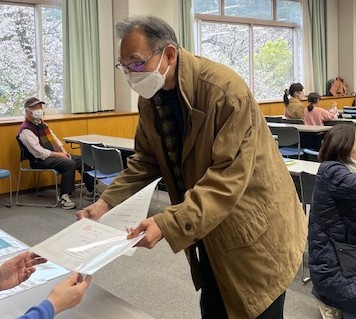

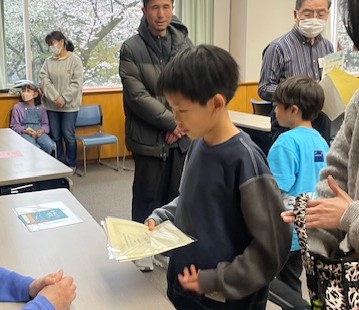

あやとり検定は講習会と同じ会場で午後3:20から開始しました。

中央のAとBの2列が検定席、受験者は受験票に書かれているA又はBに従って、窓際のA席、又は廊下側のB席で名前をよばれるまで待機します。

検定には1日に1人10回までという上限があります。「あやとり教室指導員」の資格を取得するには初級2回(6種)、中級3回(6種)、上級5回(5種)を受験し、計10回で合格すれば取得できます。

資格を取得希望の場合は事前に申請書の提出が必要です。今回は11名の方が「あやとり教室指導員」に応募されました。

全員の写真を掲載することは出来ませんでしたが、大人3人小学生8人でした。

「あやとり教室指導員」の資格取得者1

「あやとり教室指導員」の資格取得者2

「あやとり教室指導員」の資格取得者3

「あやとり教室指導員」の資格取得者4

「あやとり教室指導員」の資格取得者5

第33回あやとり検定から始めて導入されたあやとりマスタースタンプカードの導入により、初級あやとり全種目をマスターしたら「初級あやとりマスター」、中級あやとり全種目をマスターしたら「中級あやとりマスター」、上級あやとり全部をマスターしたら「上級あやとりマスター」の称号と賞状が与えられる事になりました。更にこれら3つの称号をマスターした場合には「あやとり検定グランドマスター」の称号と賞状、それに特製バッジが与えられる事になりました。

今回を含め、これまでの検定で初級あやとりマスターを取得した人は、7人でそのうち小学生は3人です。中級あやとりマスターを取得した人は、8人で小学生は3人です。上級あやとりマスターを取得した人は7人で小学生は3人です。すでに2枚のあやとりマスターの賞状を持っていて、次回はグランドマスターをとりたいと頑張っている人たちも何人かいます。

初級あやとりマスター1

初級あやとりマスター2

初級あやとりマスター3

初級あやとりマスター4

中級あやとりマスター

中級、上級あやとりマスター1

中級、上級あやとりマスター2

中級、上級あやとりマスター3

中級、上級あやとりマスター4

更にあやとりグランドマスターを取得した人は、2年前に取得した服部先生と今回取得した小学生2人で計3人となりました。

あやとり検定グランドマスター取得1

あやとり検定グランドマスターの3名

あやとり検定グランドマスター取得2

満開の桜をバックに 第35回野口廣記念あやとり講習会・検定スタッフ

たった 1 本のひもで育脳、脳活性できるあやとりの楽しさ、奥深さを多くの方が体験されますように。

次の開催は2025年7月26日(土)を予定しています。

5月1日から「第36回野口廣記念あやとり講習会・検定のお知らせ」をホームページに公開。

参加のお申し込みは6月1日~6月30日の間にホームページより申し込む。締切日厳守。

報告:野口廣記念あやとり講習会・検定 世話人 野口とも@ISFA & 写真提供:青木幸久、嶋津香、竹原庸光

港区立伝統文化交流館で昔遊び その4 2025/03/17

開催日時:2025年3月8日(土)11:00〜16:00

参加人数:お手玉(25人)、折り紙(34人)、あやとり(46人)

港区で行われた「みなとパーク芝浦フェスティバル」の一環として、港区立伝統文化交流館で「昔遊びの会」がありました。

「たま川お手玉の会」では、「昔遊びの会」としてお手玉と折り紙とあやとりをやりました。(折り紙とお手玉も大勢の人でにぎわいましたが、ここではあやとりの報告に留めます。)

国際あやとり協会(日本)の有志はあやとりで協力しました。

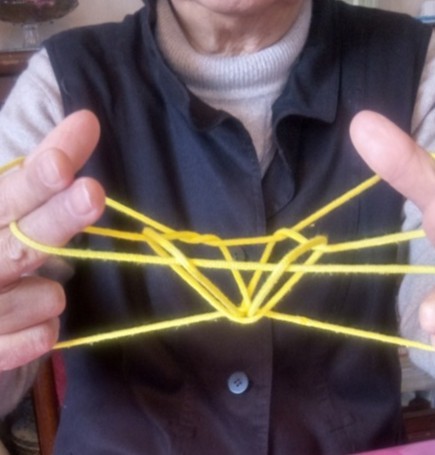

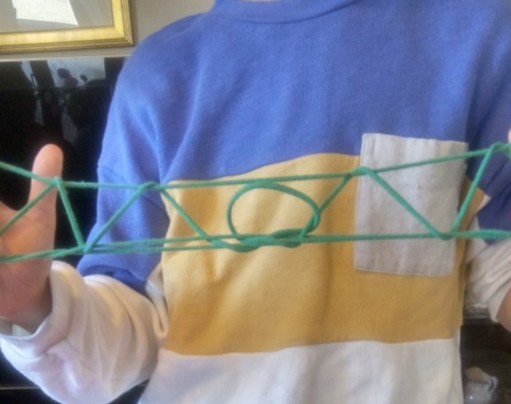

日本の伝承あやとり「はたおり」とナバホ(ネイティブ・アメリカン)の伝承あやとり「テントの幕」を教えました。とり方のチラシを作り、帰ってからも楽しめる様にしました。「はたおり」は動きが面白く、楽しんでいました。はじめて「テントの幕」をとった女の子(小学2年生)は、とても嬉しそうでした。

また、当人のあやとりの技量に合わせて、易しいものから、高度なものまで、教えることが出来ました。

初めてあやとりをやろうとする人には、紐に親しめるよう、いろいろ工夫しました「お星さま」を完成させた子どもたちは、歓声を挙げて喜んでいました。「屋根」(さかずき)から東京タワーを作るあやとりも人気でした。また、「昔とったあやとりを思い出したい。」と参加する年配の女性もいました。

また、超絶技巧のあやとりに挑戦する少年たちも居て、みんなそれぞれに楽しみました。あやとりは今回特に、男の子が多かったのが印象的でした。

報告:吉田仁子@ISFA & 写真提供:青木幸久

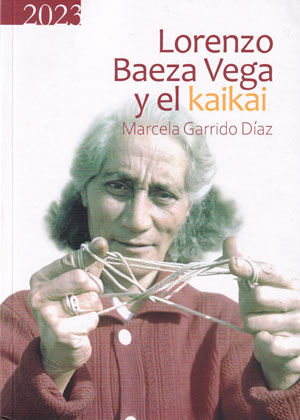

2023年、マルセラ・ガリド (Marcela Garrido) によって、バエザのあやとりコレクションは、取り方と詠唱と共に、1冊の本にまとめられました

2023年、マルセラ・ガリド (Marcela Garrido) によって、バエザのあやとりコレクションは、取り方と詠唱と共に、1冊の本にまとめられました